アクリル画の描き方には決まった形はありません。

水彩画のように水を多めに薄い色を重ねて描く方法もありますが、油絵のように厚塗りで描くこともできます。

水彩画は紙の白を白として残す描き方が多く、あまり重ね塗りをしないです。

因みに、水彩画でも厚塗りして描く人もありますよ。

アクリル画を描く画家にはいろんなタイプの画家がいるので、どれがお勧めとは言い切れないところがあります。

絵を描いたのはーーー!学校の授業の時だったかな~?

筆で、絵の具をただ塗れば良いんでしょ。

確かにそうなんだけど、

意外とそれが奥が深いんだよね!

それでは、ご覧ください。

Contents

アクリル絵の具の特徴

アクリル絵の具は水溶性の絵の具なのでとても扱いやすく、乾燥も早いので作品の完成までの時間をあまり掛けずに進められるのが良い所ですね。

水彩画技法や油絵技法の両者の技法が使えるところもいい所なんじゃないでしょうか!

水彩絵の具との比較

水彩絵の具では乾くとマットになりますが、アクリル絵の具ではマットな感じにも、光沢のある仕上がりにも自由に出来ます。

水彩絵の具だと完成した作品を濡らしてしまったら大変ですよね。

絵の具が流れて作品を台無しにしてしまいます。

その点アクリル絵の具の作品は乾燥すると水を弾き、雨に濡れても流れ出すことはありません。

水彩絵の具だと重ね塗りもできますが、あまり沢山の絵の具を重ねると、下の絵の具と混じるために色がどんどん濁ってしまいます。重ねるのは3回が限界ですね。

アクリル絵の具は乾燥させて次の絵の具を重ねていけば、何度でも重ねていくことができて、色も濁ることはありません。

つまり、途中で失敗したなと思っても何度でもやり直しが出来るということなんです。

それならやってみようかな。

これって、凄い利点じゃないですか。

油絵の具との比較

アクリル絵の具は乾燥が早くて完成までの時間が短くて済みますが、油絵は使っている油が酸化して固化するので、この時間が結構かかります。

とはいえ、油絵の具はこの時間がかかることを利点として、グラデーションがつけやすかったり、スカンブルやグレージングが簡単にできるのです。

そこで、アクリル絵の具は乾燥が早い(欠点?)を補うために乾燥を遅らせるリターダーというメディウムを使ったりするなど、別の方法を駆使して同じような技法を行うことになります。

油絵を描いていく上で最も嫌われるのが、匂いの問題です。

油の匂いや溶剤の匂いが結構きついんですネ。

臭いのは苦手だだニャン“

その点、アクリル絵の具は全く匂いがありませんよ。

アクリル絵の具の便利な特徴

アクリル絵の具は水彩絵の具の様にも、油絵の具の様にも扱える便利な絵の具なんです。

水彩絵の具の様に扱える

アクリル絵の具は水溶性の絵の具なので、水彩絵の具の様に水で薄めて自分の好きな絵の具の濃さで描くことができます。

特に支持体に紙を使えば、「にじみ、グラデーション、拭き取り」などの水彩画技法に特有な描き方が出来ます。

紙を使えば水でずっと濡れている状態を作ることが出来るので、絵の具が乾かずにこの技法がやり易いんですね。

キャンバスでは少し難しくなりますが、メディウムを使ったり、水の調整を上手く行えばこれらの技法を使うことが可能になります。

油絵の具の様に扱える

また、油絵の具は絵の具をどんどん重ねていくことで味わいや重厚感を出せることが特徴ですね。

でも、あの厚塗り(インパストと言います)はアクリル絵の具でも出来るんですよ。

モデリングペーストという厚塗り用のメディウムを使えば良いんですね。

油絵は完成するとその光沢が印象に残ると思います。

でも、アクリル絵の具でも出来ます。

完成した作品に保護ニスで光沢を出すものがあります。これを塗れば油絵にも負けません。

もちろん、逆にマットに仕上げるための保護ニスもありますので、好みに合わせて使い分けて下さい。

アクリル絵の具の基本的な描き方

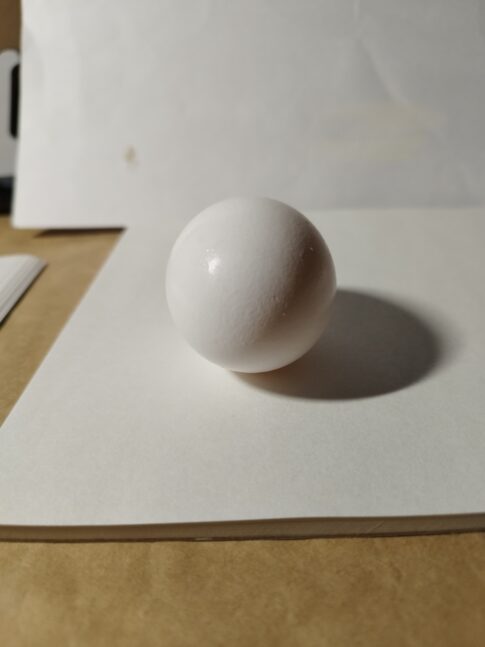

基本色を見極める

まず、部分部分を大きく分けて考えます。

その分けた部分が何色で出来ているのかをその基本になる色を見極めます。

その部分の一番下または一番奥になっている色、下の色が陰だったら暗い色だったり、逆に光が透けている所だったら明るい色だったりを判断します。

この色を見極めるのは、

とにかくじっくり観察することだワン!

最初の基本色を塗る際は思い切って広い面をざっくりと絵の具を乗せて行きます。

色を塗る順番

基本は、一番遠くから描き初め、順番に手前に向かって描いていきます。

まず、空からとか海からとか遠くから描き、少しずつ手前に向かって重ねていきます。

絵を進めていく上で手前を先に描くと、遠くの部分は後から塗るのが難しいので、先に遠くからになるんですね。

その方が最も簡単に作業が進みます。

色の重ね方

色の塗り方はモチーフの色の中間色を塗る方法があります。

徐々にもっと濃い色の部分や、明るい部分を重ねていくようにします。

また、草むらを描く際には影になっている部分が下になっているので、そこに草の暗い色を塗り、徐々に明るい色を重ねるようにします。

アクリル絵の具は重ね塗りが出来ますのでこの方法を取ります。

何度も色を重ねることで、絵に厚みが出てきます。

使う筆も大きな筆で大きな色面を塗り、徐々に小さい筆に変えて細部を描いていきます。

アクリル絵画に使える技法のまとめ

グラデーション技法

グラデーションは空を描く上で大切な技法ですね。

晴れた青空は単色の青ではなく地平線に近い部分と高い空の部分では青の濃さが違うのはご存じですよね。

この色の違いは連続的に変化してどこにも境があるわけではありません。

この状況がグラデーションですね。

濃い青を上から、薄い青を下から横のストロークで塗り、中央でお互いを混ぜていきます。

このグラデーション技法は絵の具をたっぷり用意することが成功の秘訣かな。

厚塗り(インパスト)技法

これは文字の通りで、絵の具を厚塗りします。

油絵では一般的な技法ですね。

盛り上げたい時にアクリル絵の具を大量にそのまま乗せて描くと水分が抜けて20~30%痩せてしまいますが、

モデリングペーストを使うと収縮することなく盛り上げすることができます。

ただ、ひび割れが生じる可能性があるので、ジェルメディウムを混ぜて使うと良いです。

ゴッホの「花瓶に挿された十二輪の向日葵」は厚塗りの代表ですね。

この技法を使う場面は、目立たせたい部分や白さを強調したい時に使うと良いですね。

にじみ技法

水彩画で使う技法です。

支持体の紙をシッカリ水で濡らして、そこに水で薄くした絵の具を置いていきます。

置いた絵の具が支持体の上で滲んでいきます。

数種類の絵の具を近くに置くとそれぞれの絵の具が混ざり合ったグラデーションを作ることができます。

特に雲を描く際には便利な方法になります。

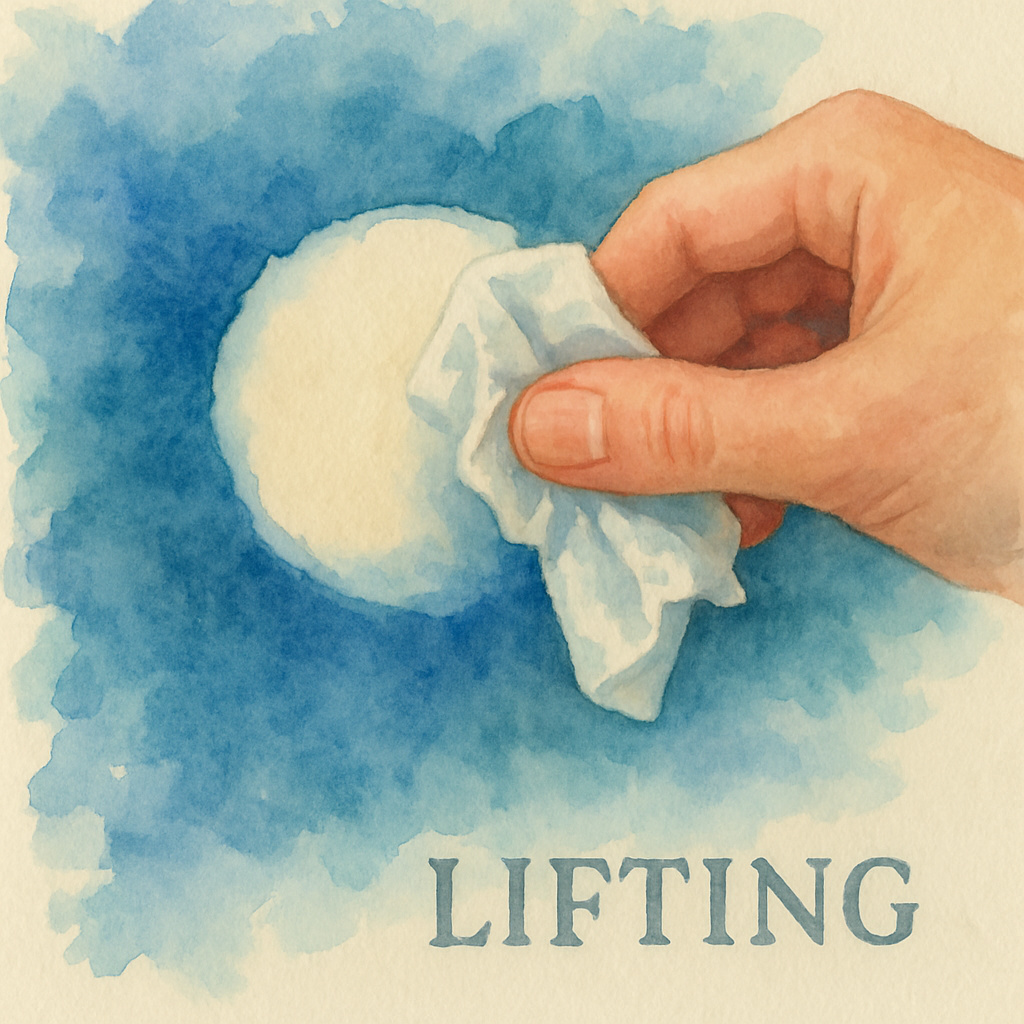

拭き取り技法

これも水彩画で使う技法ですので、アクリル絵の具でも使えます。

水分の多い絵の具がまだ乾かないうちにティッシュペーパーなどで、拭き取りすると、そこの部分だけ絵の具が薄くなり、下の色が出てきます。

スパッタリング技法

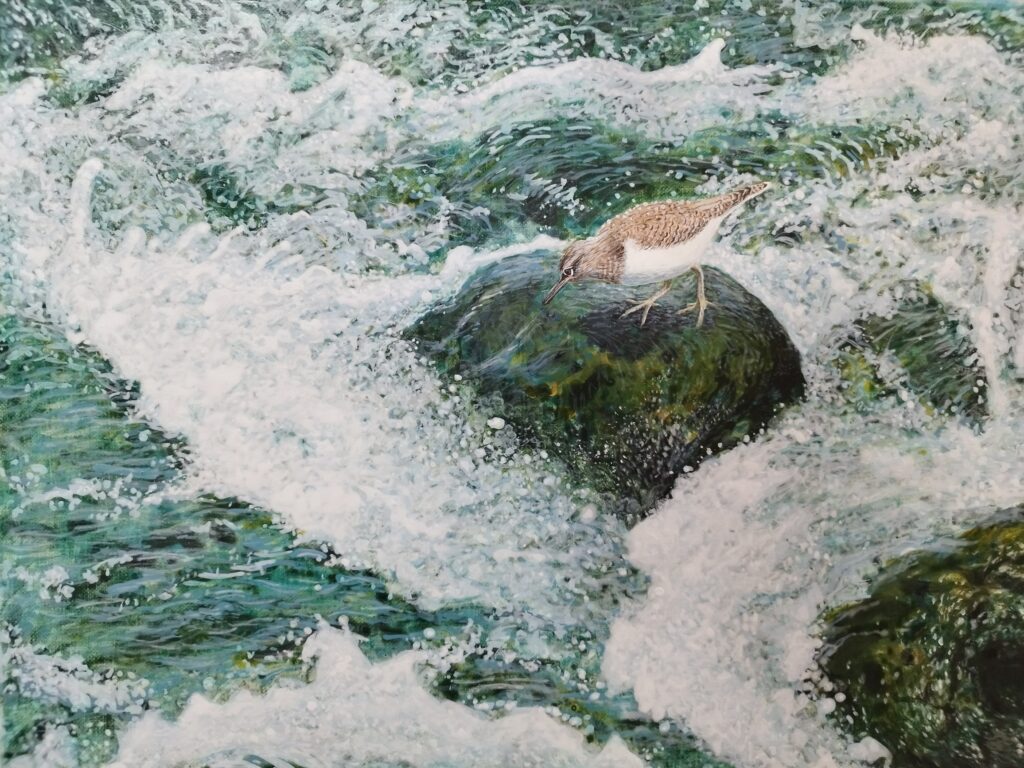

降る雪の表現や、波しぶきなどに使えます。

絵の具を水で薄めて歯ブラシや、穂の短い筆などに付けて、指ではじきます。

グレーズ及びスカンブル技法

グレーズは透明度の高い絵の具を使い、それより透明度の少ない絵の具で描くのがスカンブルです。

どちらも似たような技法で明確な境界線はありません。

描いている絵の上に薄くベールを掛けるために用いる技法になります。

透明性の高い絵の具で描けばスカンブリング技法と言えます。

しかし、透明度の少ない絵の具でも、ジェルメディウムを混ぜて透明度を高くして行うこともできますので、その時の雰囲気で透明度を決めたり、透明度の高いグレーズで何度も重ねてふんわりした感じを増すこともできるのです。

この絵の様にぼんやり、ふんわりした感じを出すことができます。

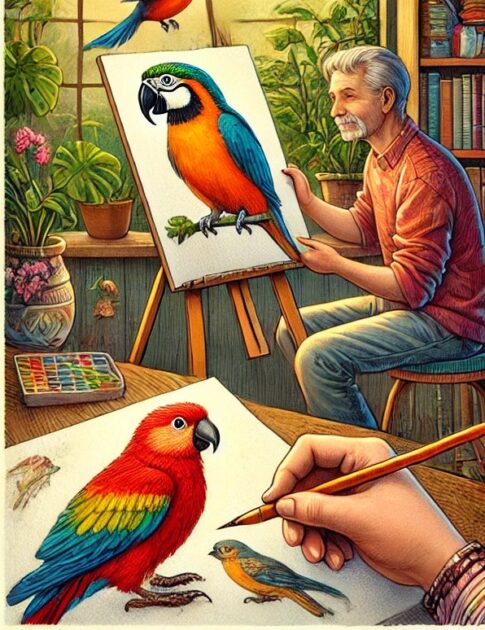

それでは、下にある「アクリル画の描き方」の実際にアクリルで描いている所をご

覧いただき、どういった感じで色を選択しているのか、どういった順番で描いているのか是非参考にして下さい。

こんにちは。

画家の佐藤 静です。