アクリル画を描く際に必須といえる下地の作り方です。

ここではジェッソを使った下地作りについて、より詳しくご説明していきます。

私も支持体には必ずジェッソを塗ります。

そうすることで、なによりストレスなく絵を描き進めることが出来るからです。

それでは始めましょう。

Contents

下地作りの目的を理解しよう

アクリル画に於いて下地作りはこのような目的があります。

絵の具の吸収性を均一にする

絵を描く際に丁度良い絵の具の吸収性になります。

そうすることで、ストレスなく描いていけます。

キャンバスや板の保護

支持体と絵の具をシッカリ繋ぎ止め、直に絵の具を乗せるよりも、下にもう一層あることにより頑丈

になります。

発色を良くする

支持体によっては、そのまま描くと支持体の色が絵の具の色に影響を及ぼすことがありますが、支持

体の癖を抑えて絵の具の色をそのまま表現できるようになります。

作品の耐久性を上げる

絵の具との間にあることでクッションとなり、支持体からの浸みだすものが絵の具に影響を与えるこ

とがなくなるので、作品の耐久性を保証することに繋がります。

描きやすい滑らかな表面を作る

支持体が滑らかでない物でも、ジェッソで表面を平滑にすることで、とても描きやすくなります。

必須の道具

キャンバス、木製パネル、紙などの支持体

絵を描くものですね。

サンドペーパー(#200~#600)

擦ることでジェッソを滑らかにします。

ジェッソ(市販の白色など)

大体の場合は白がほとんどです。

そのほかバリエーションも多いので、この後で

ご説明します。

パレットナイフ(テクスチャーを付けたい場合)

硬めのジェッソを支持体に塗る道具

絵皿などの容器

ジェッソと水を入れて混ぜる容器

刷毛

普通の硬さのジェッソを塗る道具

動物性の毛やナイロン製の毛が付いた刷毛

スポンジに柄が付いたスポンジ刷毛

シート

ブルーシートやレジャーシート

ジェッソから床を保護します。

基本の下地作りの手順

支持体の確認と表面処理

ジェッソを塗る前に表面を確認します。

キャンバスは使われている麻糸の凹凸がありますが、販売されている多くは表面処理がされているので、布などで埃をぬぐっておくだけで大丈夫でしょう。

木製パネルの場合は表面処理がされていなくて、木の表面部分がそのままになっています。

シナベニヤ製のパネルは表面が滑らかで使いやすいですが、ラワン製のパネルなどは結構ざらついていて、埃なども付着しやすいです。

まず埃を拭って、気になるざらつきがある場合はサンドペーパーなどで滑らかにします。

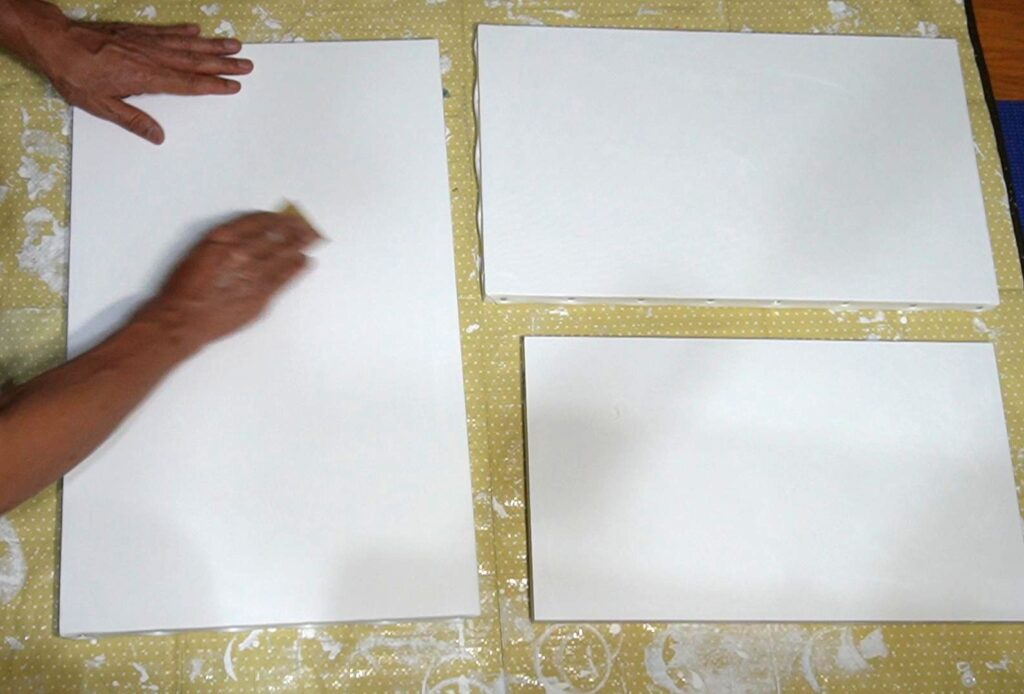

ジェッソの塗布一回目

まず、ジェッソを塗る支持体の下に広めの防水性のシート(ブルーシートやレジャーシートなど)を敷いてください。

気を付けていたと思っても必ずジェッソはこぼれてしまいます。

実際そうしていても、私の作業場は結構白いシミが付いてますよ。

まず、ジェッソを絵皿やボールなどに取り、水を5~20%ほど加えて牛乳のような硬さになるように混ぜていきます。

販売されているジェッソによって硬さが違うので、水を加える量は様子を見ながら調整していきます。

最初から沢山の水を加えてしまうと、本当に水っぽくなりすぎてしまいますので注意しましょう。

刷毛を使い一方向に均一になるように塗っていきます。

斜めから見て、塗り残しが無いか確認しながら作業しましょう。

私は、刷毛跡が残りずらいスポンジ刷毛を使います。

この時刷毛に力は入れません。

刷毛の自重だけで大丈夫です。刷毛をそのまま柄の方に引くように滑らせていきます。

刷毛跡が残らないでしょ。

この時、表面にゴミが付着していないかも確認し、ごみがあれば取り除きます。

でもあんまり神経質にならなくても多少の異物だったら大丈夫。

ジェッソが塗り終わったら、乾燥させます。

自然乾燥でも問題ないですが、急ぐようであればドライヤーなどを使って乾燥させることも可能です。

支持体を乾燥させている間、絵皿などに取ったジェッソは乾燥させたくないので、ラップをしておいてください。

この後もジェッソ使いますよ。

ジェッソの塗布二回目以降

支持体を斜めから見てみるとまだ乾燥していない部分は少し光って見えるので、そうした部分があるとまだ二回目の塗布はできません。完全に乾燥させましょうね。

乾燥したら、二回目のジェッソの塗布を行います。

一回目で一方向に塗ってくださいと言いましたが、今度は一回目に塗った方向に対して垂直方向に均一に塗っていきます。

やり方は一回目と同じですね。

そして、しっかり乾燥させます。

これを数回、私でしたら5回位以上塗りを繰り返します。

目安は、支持体を真上から見たときに、支持体の表面がまだ見えていないか、また斜めから見たときに麻糸の凹凸が分からなくなってるかなどを確認します。

満足がいくまで繰り返します。

乾燥後サンディング

完全に乾いたら表面をサンドペーパーなどで擦って滑らかにしていきます。

サンドペーパ―を掛ける前は見た目には分かりませんが、手のひらで触ると結構ザラザラしているのが分かると思います。

ジェッソはそんなに硬いものではないので、私は初めから最後まで#200番程度のサンドペーパ―で行います。

サンドペーパーを手のひらより少し小さめに切ったものを使います。サンドペーパーを指に挟み手の感覚で擦っていきます。

空いているもう一方の手のひらで表面を触りながらざらつきが無くなる程度までサンドペーパーを円を描く様にして擦っていきます。

ざらつきが無くなればOkです。支持体の隅の方は忘れがちなので注意してね。

ここで、注意してほしいのがあまり一所懸命にサンドペーパーを掛けると、折角塗ったジェッソが取れすぎてしまい、支持体が出てきてしまいます。

ほどほどにして下さいね。

表面が滑らかになったら、乾いた布や刷毛などで粉になったジェッソを払います。

応用編:効果的な下地テクニック

着色下地

色付きのカラージェッソという商品があります。絵の背景の雰囲気に合った色の下地材を始めに使うのも良いですね。

ジェッソは大量に使用するので、容量の大きいものがお勧め。

私がいつも使っているのがホルベインやターナーのジェッソです。ここでカラージェッソにはどんな色のものがあるのか

ご紹介します。

ホルベインカラージェッソのカラーバリエーションは

白、カーマイン(赤)、ローアンバー(茶)、レッドオーカー(茶と赤の中間)、ライトグリーン(黄緑)、イエロー、グレイV-7(薄いグレー)、イエローオーカー、ゴールド、オレンジ、ブラック、ジョーンブリヤン(黄とオレンジの中間)、レモンイエロー(薄い黄)、バーントアンバー(こげ茶)、コバルトブルー、グレイV-5(濃いグレー)、シルバー、セルリアンブルー(青)、ネイビーブルー(濃いブルー)、バイオレット、ブロンズ(金と茶の中間)、グリーン、アールベルト(カーキー)と色が豊富です。

リキテックスにもパステルカラーのジェッソが出ています。

でも、白のジェッソにアクリル絵の具で着色して自分で作っても良いんですよ。

テクスチャー下地

下地を盛り上げて作る場合は普通のジェッソをパレットナイフなどで支持体に厚塗りします。

普通のジェッソは硬さがそれほど無いので、思うように厚塗りができないなと感じた場合は、リキテックスなどから出ているスーパーヘビージェッソなどを使うと、思うようなテクスチャーを付けることが出来るでしょう。

盛り上げたところをサンドペーパーをかけて調整すると良いですね。

注意してほしいのは、厚塗りすることで乾きが遅くなることです。

表面が乾いたように見えても中の方が乾燥出来ていない場合があります。

厚塗りの場合はドライヤ―は使わずに、時間をかけて乾燥させた方が良いです。

ドライヤーを使うと急激な表面の乾燥で割れが生じる可能性があります。

透明下地

透明下地を使って、支持体の色を敢えて効果的に見せることができます。

シナベニヤなどの板の支持体を使えば木の質感を見せたりできますよね。

透明のクリアジェッソがあります。ホルベインやリキテックスなど多くの絵の具メーカーから販売されています。

クリアジェッソの容器には半透明と表記されていますが、容器から出したときは白っぽい感じで、塗り終わって乾くと殆ど透明です。

炭酸カルシウムが入っていないんですね。

よくある失敗と対策

ムラになる

塗ったジェッソに厚みの違うところができてしまった。

これは塗るジェッソが濃すぎて刷毛で塗っても均一になっていないことが考えられます。

もう少し、水で薄めて塗ってみてください。

少し緩い方が自然と重力と水の張力で滑らかになり、均一になってくれます。

それから、刷毛の扱い方にも原因があるかもしれません。

少し力を加え過ぎて、刷毛跡がしっかり残ってしまい均一になっていない可能性があります。

刷毛は力を入れずに卵を持つ位に軽く持って、そっと塗っていきましょう。

表面がざらざら

塗り終わって乾燥した時に、見た目には綺麗な表面になっているように見えますが、手で触れるとざらざらしていますよね。

結局はサンディングが十分出来ていないところが残ってしまったのかもしれませんね。

支持体全体をもう一度手で触れてざらつきが残ていないことを確認して、サンディングしてください。

絵の具の吸収が場所で違う

ジェッソの塗りがあまりにも少ないのではないでしょうか。

特に、板パネルは表面が平滑なので、ジェッソを薄塗で満足してしまい、あまり厚みが無い下地になって、ジェッソを塗った効果が出ていない可能性があります。

ジェッソをシッカリ塗って、絵の具の吸収性をコントロールしてください。

もう少し厚く均一に塗ってみてください。

剥がれた

ガラスや、金属などの親水性の表面を持たない物には、そのまま塗っても剥がれてしまうので、化学処理によって表面を荒らすか、それぞれのプライマーをジェッソを塗る前に塗布する必要があります。

またキャンバスや板パネルであっても、表面に汚れや油分が付着した状態でジェッソを塗っても、後々に剝がれてしまう恐れがあります。

特に油分が付着しているとジェッソを弾いてしまい、その可能性が生じます。

ジェッソは水溶性です。

ジェッソを塗る前にこれらの汚れが無いことを確認してから作業しましょう。

プロが使うお勧め下地材

ホルベイン

ホルベインにはS、M、L、LLと粒子の大きさが異なる4タイプのジェッソがあります。

Sは6μm(ミクロン)の微粒子タイプ。Mは15~20μmの標準的なスタンダードタイプ。

Lは40μmの粗粒子タイプ。LLは150~400μmの極粗粒子タイプです。

クリアジェッソにはMとLがあります。

前にも述べたように、カラージェッソはとても豊富ですね。

リキテックス

リキテックスのジェッソを塗ることで、絵具の乗りを良くします。

リキテックスのジェッソは吸収性、質感、作品の保存性に優れ、キャンバスから金属まですべての種

類の支持体で使用できます。

様々なラインナップを取り揃えており、クリア、ホワイト、ブラック、カラージェッソ、胡粉ジェッ

ソがあります。

硬練りのスーパーヘビージェッソはマチエール(テクスチャー)を得ることができ、堅牢な下地を作

ることができます。

- 吸収性や粗目を抑えた支持体にするには、リキテックス ジェッソをリキテックス マットメディウムで薄めて使用します。

- リキテックスのテクスチュアメディウムまたはペーストはどれもジェッソと混ぜ合わせることができ、それによってさまざまなマチエール(テクスチャー)を表現できます。

- リキテックス モデリングペースとジェッソと混ぜて使えば、パステル、チャコール、黒鉛を使った作品のための定着性の高い下地作りも可能です。

ターナー(シュレイパージェッソ)

「白色ジェッソ」は隠ぺい力に優れ、「透明ジェッソ」は透明性に優れています。

白色タイプにはS、M、L、XL・透明タイプにはM、Lの粒子径が違う計6種のバリエーションが

あります。

ゴールデン

白と黒そしてハードジェッソがあります。

以上4つの画材メーカーをご紹介しましたが、使った感じではあまり違いが分かりませんでした。

まとめ

下地作りするという意味は絵を描きやすくするということで、ジェッソを塗ることで絵を描く最適の準備をするということになります。

そして、その方法はジェッソを最低3回以上塗って支持体からの影響を少なくすこと。

更にサンディングを行うことで表面を滑らかにして、支持体を細かい絵でも描くことが出来る最高の状態にすることができます。

皆さんも最高の支持体を作って、最高の絵を描いていきましょう。

ここまでご覧いただきありがとうございました。

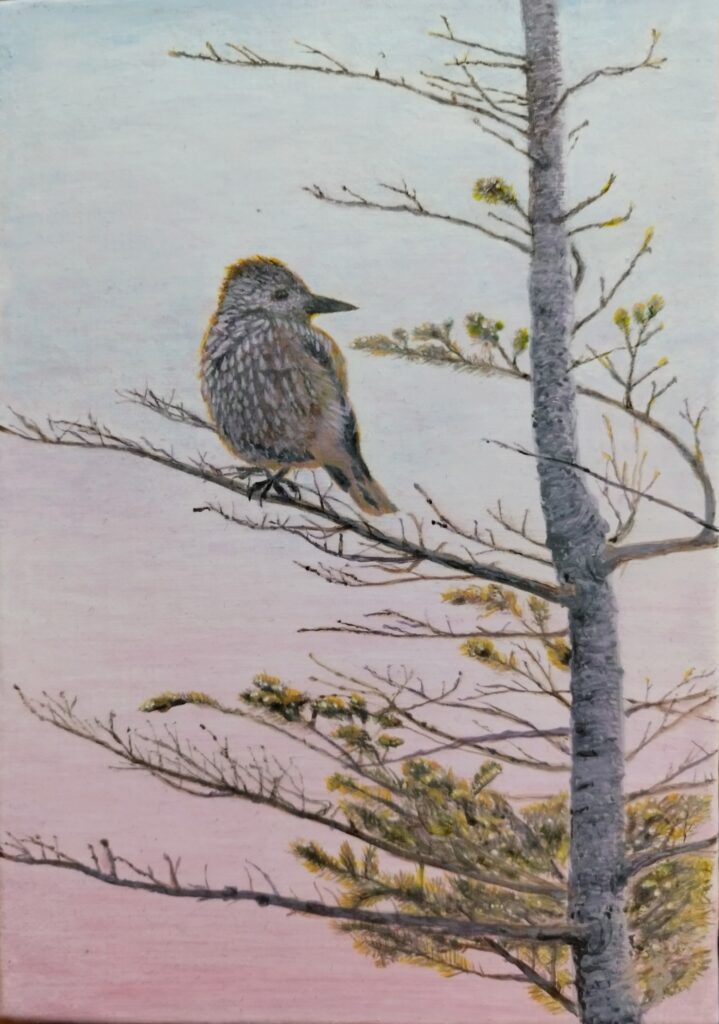

こんにちは。

画家の佐藤 静です。