木をどのように描いたらいいのかよくわからない方向けにこのページを作ってみました。

基本的な考え方となりますので、ぜひ参考にしていただけたら幸いです。

Contents

木に付いての基本知識

基本的な木の色や形はどうなっているのかを見ていきます。

あなたが思っている木のイメージはどのような感じですか。

”木はやっぱり茶色でしょと”思っている方も多いのではないでしょうか。

ついつい木を描くときは茶色の幹や枝にしてしまう。とか、

木の上と下の幹の太さはあまり意識したことがない。とか、

実際の木はこんな感じです。

木の幹の色

早速、木の幹の色を解説します。

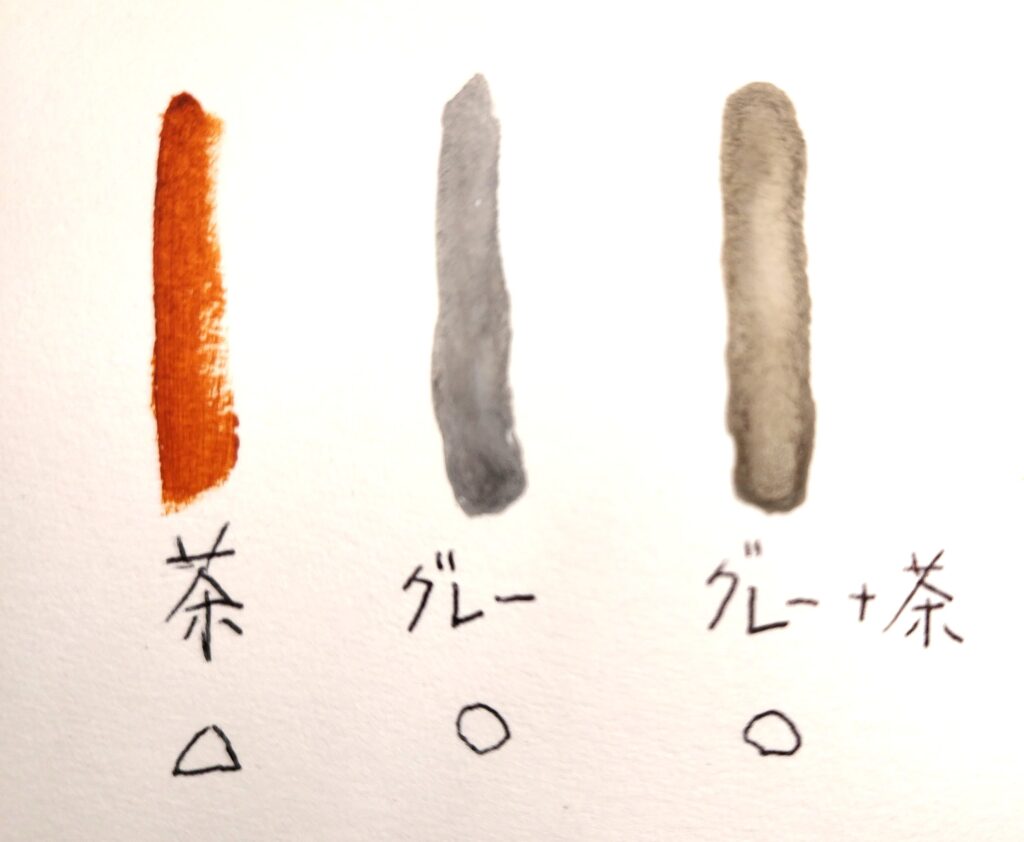

下の図を見てください。

茶色は△、グレーとグレーに茶を混ぜた色は〇としました。

大概の木の幹の色はグレーかグレーに茶を少し混ぜた色をしています。

私も木を描く時の基本色はこのどちらかを使うことが多いです。

茶色でダメというわけではありません。

針葉樹や特に松などはかなり茶色い色をしているものがあります。

描きたい木の種類をよく確認して色を選択しましょう。

幹の太さについて

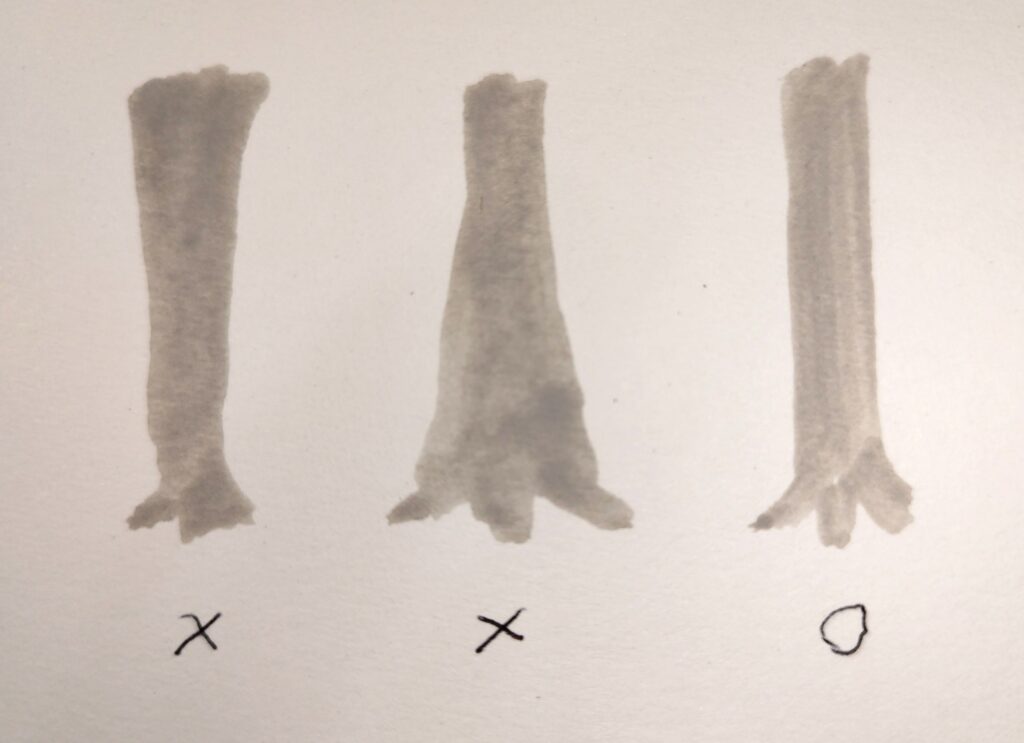

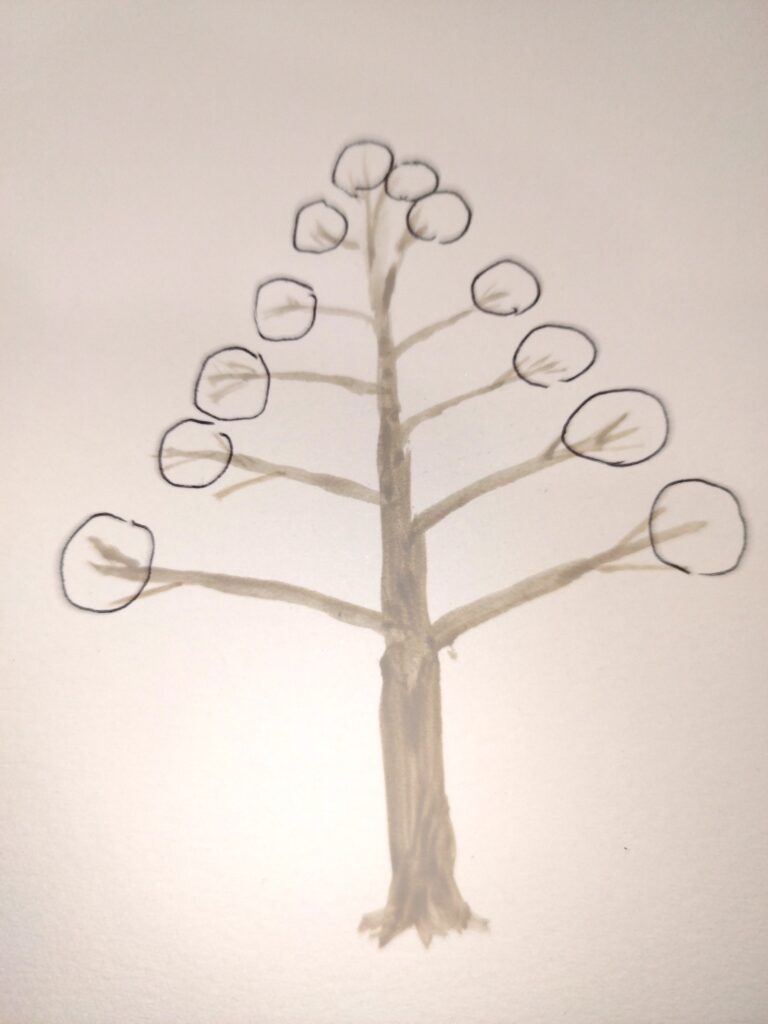

木の幹の太さについてですが、下の図を見ていただきたいのですが、左の二つは幹の太さが途中から変わっているのが分かりますね。

地面から生えている木の幹は太い枝が出てくるまでは基本あまり太さが変わらないのです。

まして、一番左のように途中から太くなってくることはありません。

枝が出てくるとこの様子が変わってきます。

それが、次の説明になります。

枝の分枝について

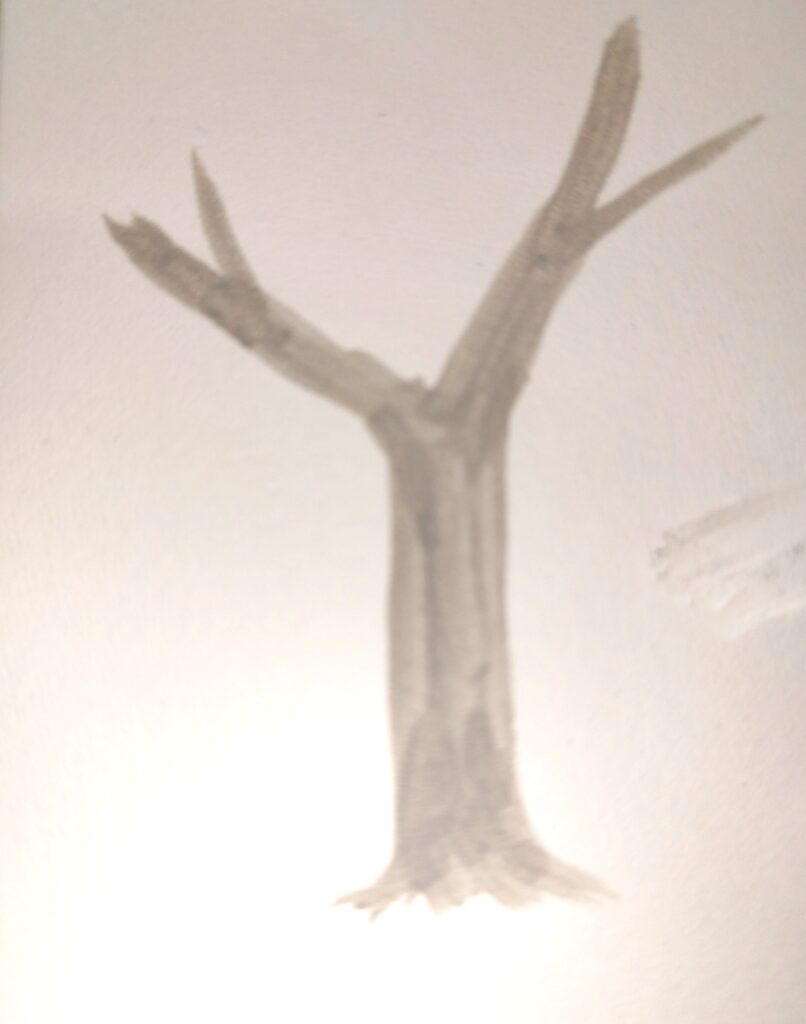

下の図を見てください。地面から生えている太い幹が枝分かれしてから細くなっていますね。

このように木は枝が出てくると枝の分だけ主幹が細くなっていきます。

上に向かっていくと枝が増えてどんどん細くなり、最後は繊細な枝になります。

陰影のでき方

木の絵を描く上で知っておくと良い陰影について解説しますね。

全体的な陰影

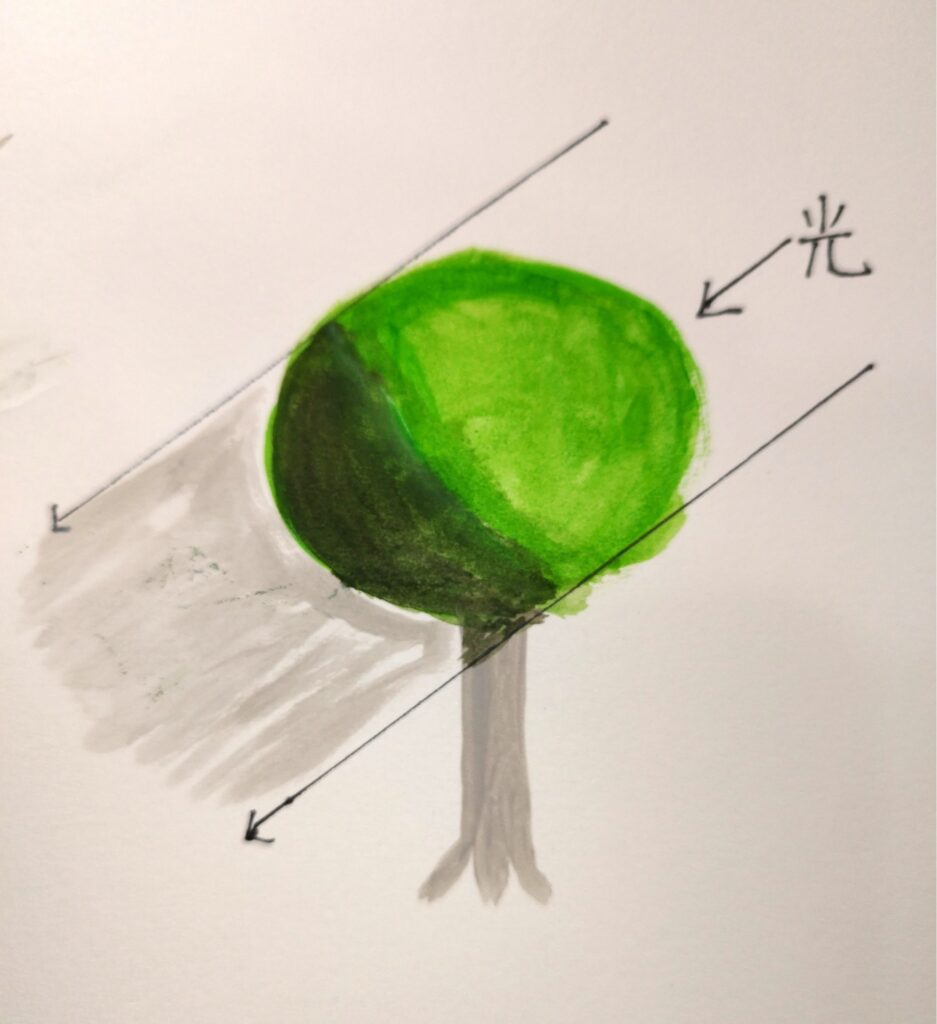

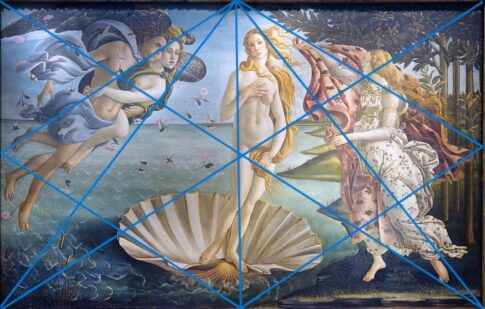

ここではまず、木から出ている葉っぱを球体として考えます。

光が右上から木に当たっている様子ですが、球体の陰影のでき方はご存じかと思います。

そうですねこの場合は球体と仮定していますので、図のような形で陰影は左下に出来ますよね。

でも木を全てこのような球体で描くことは無いと思いますので、そこを少し詳しく説明します。

葉の付き方

まず、木の葉はどのように付いているのかを解説します。

下の図のように木から出ている枝が円錐状になるように張り出しているのを想像してください。

この図は木を横から見ています。普段木を見る角度になります。

木の葉は細い枝の先端に出てくることが多いです。

図のように枝の先端部分ですね。

木から見れば外側になるのです。

木は葉に光を当てようと外側に葉を付けます。内側では光があまり当たらないですよね。

ですから、内側にはあまり葉はないのです。

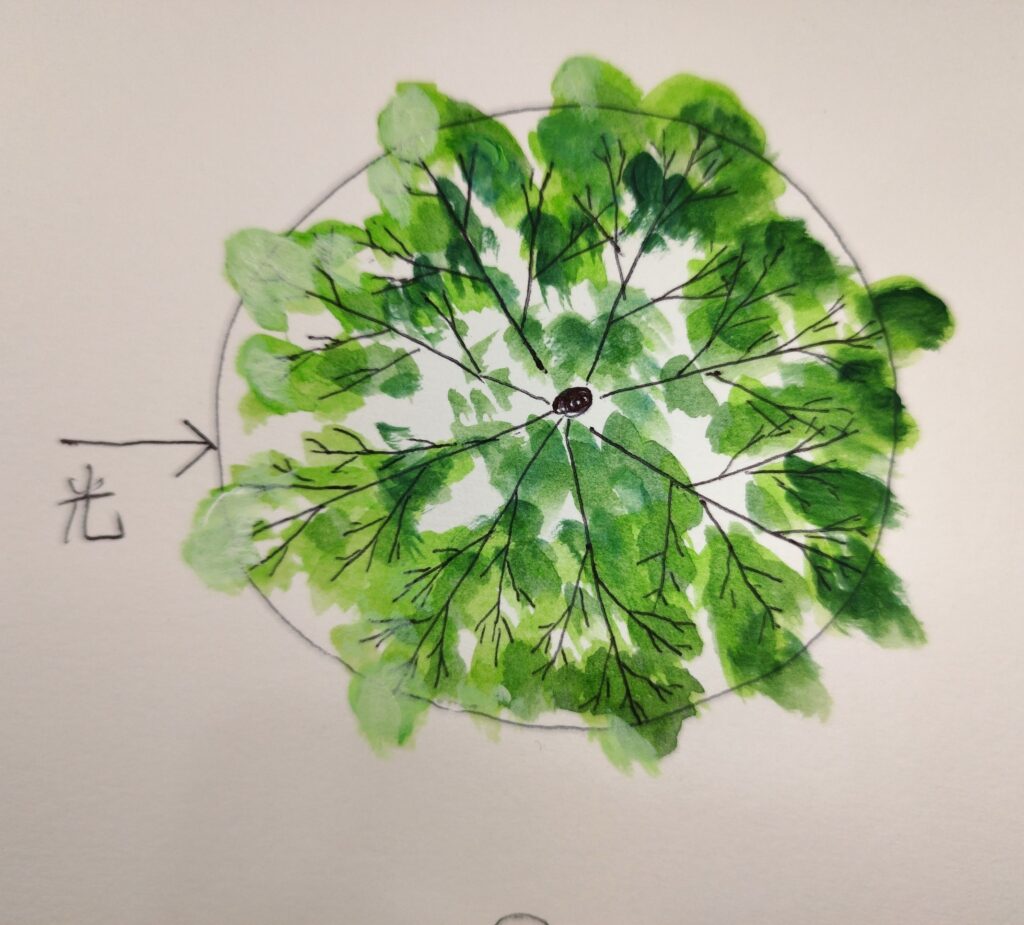

木を上から見たときの陰の付き方

あまり見ることはない角度から木の構造を想像してみてください。

これは木を真上から見た図になります。

木の枝は四方に張り出していますね。

隣の枝と重なったりする場合もあります。

枝先は完全に丸を描いているのではなく丸い線から飛び出している枝もありデコボコしています。

ここに左から光が当たると、左側の光が当たった部分の外側の葉は明るくなり、内側の葉は暗くなります。

右側の枝は暗くなりますね。ちょうど中間部分で丸から飛び出している枝の先端には光が当たり明るくなっています。

それでは木を横から見たときの図を見てみましょう。

木を横から見たときの陰の付き方

ここでは枝を省いて枝の先端にある葉を描いています。

先端部分は葉が密集して塊となり丸くなったりします。

この場合、光が右上から来ていますね。

見ている葉は円錐となっていることを意識しておいてくださいね。

そうするとそれぞれの葉の塊に当たる光が異なりますので、大体図の様な感じになります。

葉の感じはこれで良しとして、枝を加えていきましょう。

枝の見え方

今光が当たった葉を描いたので、これに枝を加えていきます。

枝は葉の隙間から見えていますね。

これで、基本的な木は描けるのですが、なんだか庭師が選定した木の様になってしまいました。

大体奥の葉も無いので、平面的な感じですよね。

それでは、本物に見えるようにしていくにはどうすれば良いのか。

描いた木を見てください。

実際の木の様子

実際の木に近い絵を描きますね。

まずは今まで描いてきた三角錐の木です。

幹が太い広葉樹

このような形状の木は広葉樹が多いと思います。

どうしたら本物の木の様に描けるのか?見ていきましょう!

下の方の枝は見えているように描くと良いと思います。

葉が垂れ下がって下の方の枝が見えにくいものもありますが、見えていた方が良い感じだと思います。

葉は絵の具を筆でポンポンとおく様にしていきます。

そして陰になる部分と明るい部分をシッカリ付けます。最も明るい部分には白を多めにして描きます。

葉は結構光を反射して白く見えることがありますね。

上が葉の塊になっているところの描き方のイメージ図です。

ここで重要なのは葉の間に隙間を作り、向こう側が透けて見えることです。

その隙間からは枝も見えています。

木の中の枝は陰になりやすく黒っぽいことが多いいですが、日の光が当たる部分もありますので、そういうところは白っぽくしておきます。

最後に端っこにはみ出している小さな葉っぱを点々と描くと本物らしく見えます。

幹が枝分かれしている広葉樹

いままで描いてきた木は幹がドーンと太く真っ直ぐな木ですが、次のような木もたくさんありますよ。

かなり下側から枝分かれしている木です。

思い返してみると、このような木が結構あるでしょう。

そして忘れてはならないのが針葉樹ですね。

針葉樹

針葉樹も種類が多いですが、大体こんな感じで描けばそれらしく見えますので、参考にして下さい。

木の幹は茶色を多めです。

そして真っ直ぐ上に細長く描きます。

葉の付き方は独特です。

葉っぱを手のひらの指を広げたように外側に伸ばします。

広葉樹の場合は丸く描きましたが、針葉樹の場合は平べったい感じに外へ伸ばして垂れ下がるようなイメージです。

針葉樹の葉を描く際に使うお勧めの筆は扇筆です。

木の幹の様子

木の幹は一概にこうですとは言えないのですが、一例をお見せしますね。

この二つが最も多い例になります。

左側は縦にデコボコして線が入るものです。

桜の木には横に線が入るものがあります。

これらは木の成長によってひび割れなどが起こるためです。

右側は線がありませんが、モザイク模様をしています。この模様は木に住み着いている地衣類(菌と藻)です。

このような木肌をしている木も多いですね。シッカリ緑の苔が生えている木もあります。

松などは、ブロック状に割れ目が入った木肌をしています。

描く木の種類によって違いがありますので、どの種類の木を描くのかを調べるなどして描きましょう。

まとめ

木といっても種類によって枝の先端を上に向けるのか、または垂れ下がるように伸ばすのか、細かい枝を密集させるのか、など違いがあります。

また、光の位置や角度、木を見る角度や木までの距離によって描き方も変わってきます。

今回の知識は木を描く基本ですので、これをベースにしてその場の状況に合わせて変化を付けましょう。

ここまでご覧いただきありがとうございました。

こんにちは。

画家の佐藤 静です。