アクリル絵の具は、混ぜ合わせて用いると境目なく一つの色から次の色へ変えることができます。

乾いていない絵の具の上から別の色を塗り重ねる方法(ウェットオンウェット)が最も簡単ですが、アクリル絵の具は乾きが速いため素早く作業を行わなければなりません。

その一方で、ウェットオンドライ(乾いた絵の具の上から新しい色を重ねる方法)は多少時間がかかるものの、どんな場面にも使える便利な方法になります。

さらにグレージングメディウムなどの乾燥を遅らせて作業を楽に行う方法などもあります。

Contents

🌈1. ウェット・オン・ウェット法(Wet-on-Wet)

▼概要:

まだ乾いていない絵の具同士を混ぜて、滑らかな色の移り変わりを作る方法です。乾燥が早いアクリルではスピードと水分コントロールがカギですが、最も短時間で完成させることができる技法です。

▼道具:

- アクリル絵の具(2~3色)

- 平筆または刷毛などの平たい幅広の筆2~3本

- 色を混ぜて作るためのパレットナイフ

- マスキングテープ

- スプレーボトル(霧吹き)

- 乾いた刷毛や化粧筆など

▼手順:

- キャンバスの側面を保護する:多めの絵の具を一気に塗るので、キャンバスの側面に絵の具がはみ 出すことがあるため、キャンバスの周りをマスキングテープなどを貼って汚れないように保護します。

- 下地を濡らす:紙やキャンバスを軽く水で湿らせます(霧吹きでもOK)。ただし、水が溜まらないように注意。 アクリル絵の具が乾かないようにするためです。

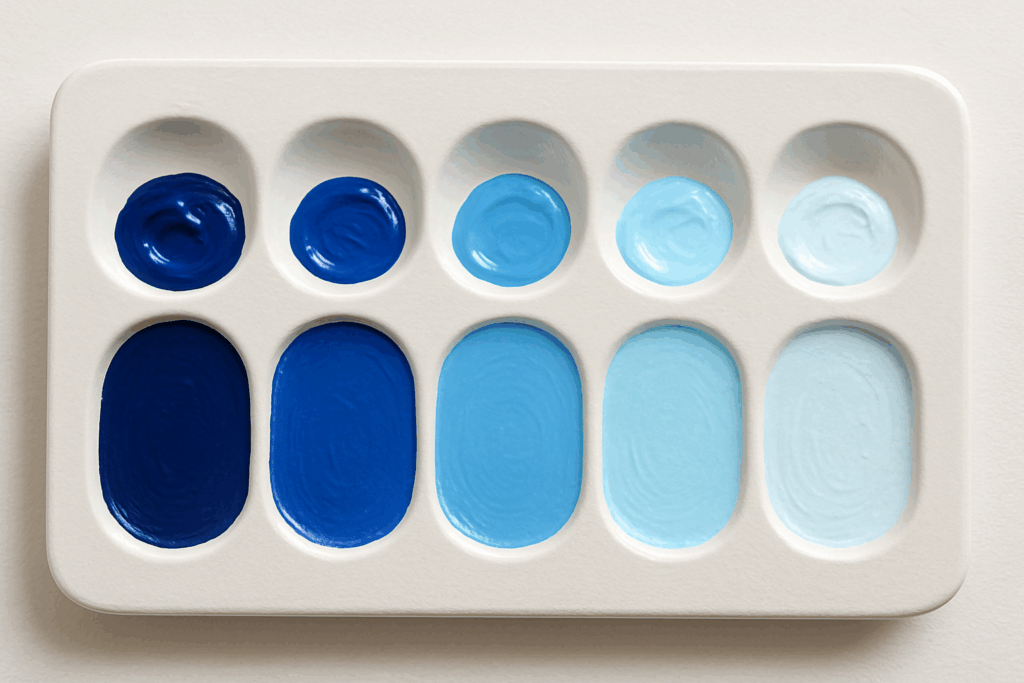

- 色①を作る:例えば空の様子を作る場合、まず「濃いめの青」を多めに作って用意します。混色して作るためにはパレットナイフを使うと便利です。

- 色②を作る:空の下側は色が薄く見えるので、「薄い青色」を同様に多めに作って用意します。

- 色を塗る:キャンバスに①の濃い色を上側半分に横のストロークで塗っておきます。

次に筆を替えて②の色を下側から順に横のストロークで徐々に上側に移動しながら塗っていきます。 - 中央でブレンド:そのまま、両色が触れ合う中央部分で筆を左右に往復させながら馴染ませていき

ます。

筆はキャンバスの途中で止めないで、一気にキャンバスの端から端まで持っていきます。

中央部分の色のまじりあうところを横のストロークで上に移動したり、下へ戻ったりを繰り返しながら馴染ませます。 - 乾燥しないよう霧吹き:絵の具が乾きそうなときは軽く霧吹きします。

- 刷毛(化粧筆)で馴染ませる:グラデーションの部分を乾燥した刷毛で更に馴染ませます。

乾燥した刷毛の先端部分を使い馴染ませたい部分に×を描く様にしていきます。 - 乾燥させて何度か②~⑧の作業を繰り返します。

▼コツや特徴:

- 筆圧を軽く使う:筆の先を使い、筆に力を入れずに絵の具を一気に塗ります。

- 途中で筆を止めない:途中で筆を止めるとそこに筆の跡が付いて残ってしまいますので、必ずキャンバスの端から端まで一気に塗っていきます。

- 早めに仕上げる:時間が経つと乾いて混ざらくなるので、途中で休憩は入れず作業が終了するまで

集中して行いましょう。絵の具が乾きそうになったら、少量水をスプレーします。 - 横のストロークが真っ直ぐか確認:キャンバスが大きくなればなるほどどうしても肩を支点として

筆を動かすので、真っ直ぐ描いているつもりでも、左右が下がったような円弧を描いてしまいす。

筆がどの位置に向かうのかを意識して出来るだけ直線になるように注意しましょう。

🧴2. ウェット・オン・ウェット応用法(メディウムを使う)

▼概要:

絵の具の乾燥時間を大幅に遅らせるメディウムを混ぜて、じっくりと色をなじませながら滑らかなグラデーションを作る方法。基本的には1. ウェット・オン・ウェット法(Wet-on-Wet)と同じです。

▼道具:

- リターディングメディウム、グラデーションメディウム、 スロー・ドライ・メディウム

(各社から販売)

▼手順:

- 色にメディウムを混ぜる:各色にメディウムをパレット上でよく混ぜる。

(目安は絵の具の25〜 50%)

スローメディウムには混ぜる量の制限はありません。

▼コツや特徴:

- 乾燥時間が約40%延びるため、ゆっくり丁寧に作業可能。

- メディウムを使うと透明感・深みも出やすい。

- 筆跡が残りにくく、滑らかに仕上がる。

- どの種類のメディウムでも仕上がりには差がありません。お好みで!

🎨3. ウェット・オン・ウェット応用法(Wet-on-Wet-application)

▼概要:

1.のウエットオンウエットの応用法になります。1.のウエットオンウェット法を数段階に分けて行う方法です。

▼道具:

- アクリル絵の具(2色)

- ドライブラシ(乾いた柔らかめの平筆)またはスポンジ

- 色を作るためのパレットナイフ

- マスキングテープ

▼手順:

- 色①を作る:例えば空の一番上の方の「濃い青」を作ります。

- 色②を作る:空の一番下の方の「薄い青」を作ります。

- 色③を作る:一番下の色②に少量の色①を加えて2番目に薄い青を作ります。

- 色④を作る:色③に少量の色①を加えて色③より濃い青を作ります。

- 色⑤を作る:色④に少量の色①を加えて色④より濃い青を作ります。

このようにして色①から色②への数段階のグラデーション状態の色を予め作っておきます。 - 下地を濡らす:キャンバスに水をスプレーして濡らしておく。

- 最も薄い色を塗る:キャンバスの一番下側に色②を、例えば5種類の色がある場合はキャンバスの

1/5より少し上まで塗ります。 - 次に濃い色を塗る:次に濃い色、ここでは色③を今塗った色の上側に塗り、境目を重ねてグラデーシ

ョンにしていきます。1. ウェット・オン・ウェット法と同じ要領です。

ここでも絵の具が乾かないうちにドライブラシで二色の境目を馴染ませます。 - 順番に濃い色を塗る:更に一段階濃い色を上側に重ねてグラデーションを付けていきます。この作

業を最終的に最も濃い青まで行っていきます。 - グラデーションが十分でないと感じたら、もう一度同じ作業を繰り返します。

▼コツや特徴:

- 絵の具の色の段階を作る際は、薄い色の量を揃えて加える濃い色の絵の具の量も倍々にしていくなど定量的に行うと上手くいきます。

- どうしても絵の具の乾燥が早いために、作業は次から次へと行わなければならないので、ドライブラシもそれに合わせた本数を用意した方がスムーズにいきます。

- 上手く出来上がると、とてもきれいなグラデーションになります。

🌈4.ウェット・オン・ドライ(Wet-on-Dry )

▼概要:

乾いた濃い色の上に薄く透明にした絵の具を何度も塗って色の階調を作っていく方法です。

▼道具:

- アクリル絵の具(2色)

- 平筆または刷毛などの平たい幅広の筆2本

- 色を作るためのパレットナイフ

- マスキングテープ

- スプレーボトル(霧吹き)

- 乾いた刷毛や化粧筆またはスポンジ

- ジェルメディウムなど

▼手順:

- キャンバスの側面を保護する:1のウエットオンウエットと同じ

- 下地を濡らす:1のウエットオンウエットと同じ

- 色①を作る:空の様子を作る場合、例えば「濃い青」を空の面を塗れる位の量を作って用意しま

す。混色して作るためにはパレットナイフを使うと便利です。 - 色②を作る:空の下の方は色が薄く見えるので、例えば「薄い青」を作りそれにジェルメディウム

を絵の具の3倍の量と水を等量混ぜて作ります。 - 濃い色を塗る:キャンバスに①の濃い色を空の上から8割~9割ぐらいまで横のストロークで塗っ

て乾燥させます。

- 薄い色を塗る:②を一番下側からグラデーションが欲しい部分まで横のストロークで塗っていきま

す。

筆はキャンバスの途中で止めないで、一気にキャンバスの端から端まで持っていきます。

- 刷毛(化粧筆)で馴染ませる:絵の具が乾かないうちにグラデーションの欲しい部分の上の端を乾

燥した刷毛で馴染ませます。

乾燥した刷毛の先端部分を使い馴染ませたい部分に×を描く様にしていきます。

- またはスポンジで馴染ませる:刷毛を使わずにグラデーションの欲しい部分をスポンジで馴染ませ

ます。

スポンジをポンポンと叩く様に使い絵の具を馴染ませます。 - 乾燥させて何度か⑥~⑧の作業を繰り返します:薄い絵の具なので一度塗っても下の絵の具の色が

透けて見えています。

そこで、この作業を何度も繰り返す必要があります。

グラデーションにするために絵の下の方ほどこの作業を多く繰り返して水色を濃くします。

▼コツや特徴:

- ②の色に混ぜるジェルメディウムと水の量の調整:使う色の濃さや透明度などによってジェルメディ

ウムや水の量を変えてください。

作った絵の具を紙パレットなどに塗りその濃さを確認してください。 - 空の様に広い色面だけでなく、狭い色面にも使いやすい

🧴5. ドライブラシグラデーション法

▼概要:

絵の具を掠らせて、その掠れを利用してグラデーションを作る方法。

それほど綺麗にはできませんが、その掠れた感じのグラデーションには味が出ます。

知っておくと使える方法です。

▼道具:

- アクリル絵の具(2色)

- 色を塗る刷毛

▼手順:

- 色①を作る:例えば空の一番上の方の「濃い青」を作ります。

- 色②を作る:空の一番下の方の「薄い青」を作ります。

- 濃い色を塗る:キャンバスの全面に濃い色を一様に塗って乾かします。

- 薄い色を塗る:キャンバスの一番下に薄い色を一列塗っておきます。

その色を刷毛に取り、下側から横のストロークで徐々に上側に移動しながらそのまま塗り進めます。

刷毛の絵の具が少なくなり掠れてきます。思ったより掠れ方が早いと感じたら少しだけ刷毛に水を付けて塗り進めます。

▼コツや特徴:

- 絵の具をあまり使わずにスピーディーに作業ができるので色んな場面で使える

- 筆よりも幅のある刷毛で行った方がやりやすい

- グラデーションを付けている途中で絵の具を刷毛に足さない⇒そのまま掠らせる

🎯まとめ

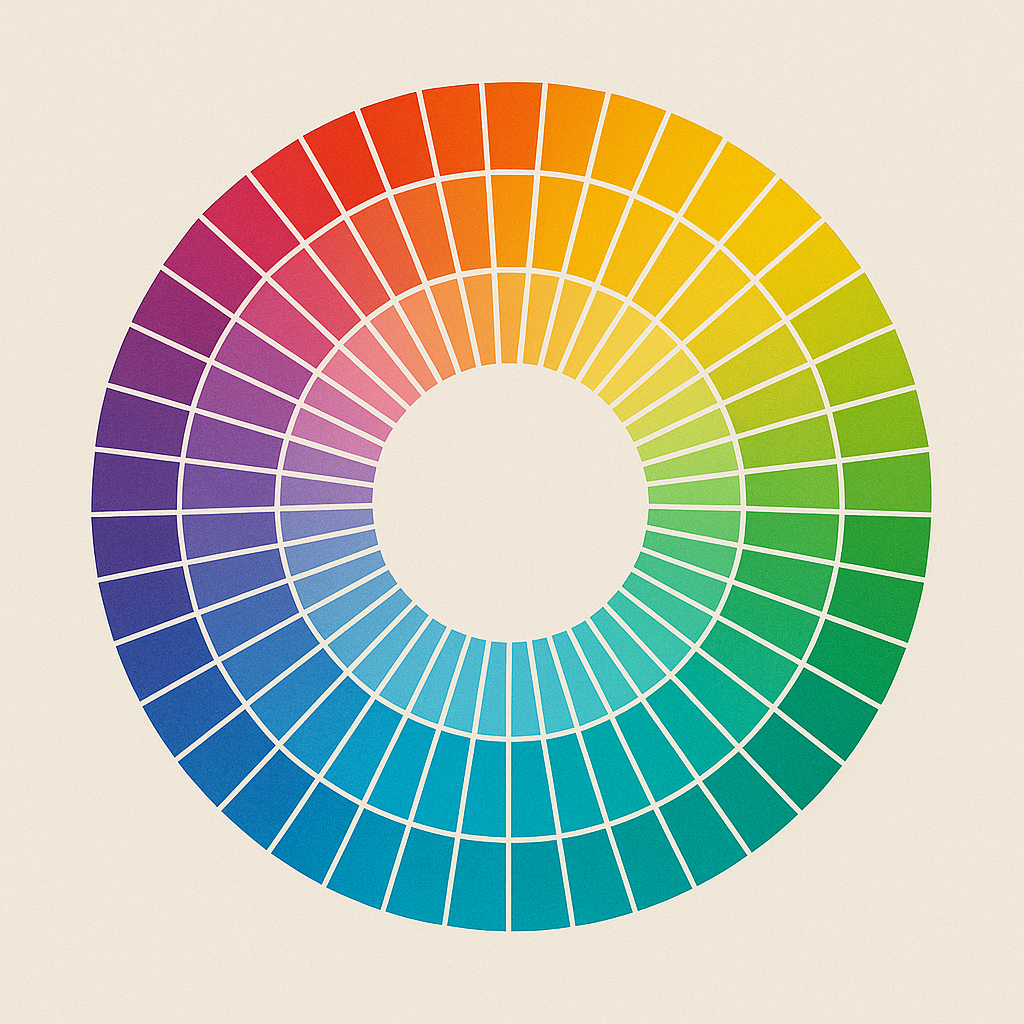

グラデーションは基本的に色相環(カラーサークル)の近い色の方が作りやすいです。

この色相環の反対側の補色関係の色では色を混ぜた部分が濁るなどして少し難しくなります。

グラデーションを作って上手くいかなくても、その上から何度でも色を重ねていけるので、アクリル絵の具は修正能力が高いです。

私も上手くいかないときがありますが、頑張って直してますよ。

皆さんもトライしてみてくださいね!

ここまでご覧いただきありがとうございました。

こんにちは。画家の佐藤 静です。