私は主に野鳥をモチーフとして絵画を描いていますが、動物や鳥を描く歴史は古くからあります。

特に日本は花鳥風月の精神が根付いていて、多くの野鳥や動物が描かれてきました。

ここでは日本や海外の動物を描いた有名な画家を紹介しますね。

ます、こちらをご覧ください。

花鳥風月

「花鳥風月」(かちょうふうげつ)」とは、日本の伝統文化や美を表す言葉で、自然の美しさや季節の移り変わり、そしてそれらを心で感じながら過ごす日本人たちの日常に根付いているものです。

芸術や文学、書道、茶道、和歌や俳句などさまざまな日本文化の中に登場し、人々の美的感性を磨くことや感受性を豊かにしてくれています。

花鳥風月は侘び寂び

「花鳥風月」という言葉は、自然をそのまま観賞するだけでなく、自然の中に自らの身を置き花の美しさを愛で、鳥のさえずりを聞き、風の音に耳を傾け、月の穏やかな輝きを眺め、儚さやその細やかな変化を味わうという日本独特な価値観を表しています。

これは、日本の美学や哲学、詩歌における「侘び寂び(わびさび)」 」の考え方にも通じます。

*「詫び寂び」わび・さびとは、慎ましさや、質素なものの中にも奥深さや豊かさなどの「趣」を感じる心で日本独特の美意識になります。

花鳥風月の文学や芸術への影響

「花鳥風月」は、古くは平安時代の和歌や連歌、俳句などに頻繁に登場し、詠み手の感性や美意識を表現するために用いられてきました。

俳句の中では、これらの要素を巧みに取り入れ、短い言葉の中に季節感や情景を描いています。

伝統工芸品にも草花や野鳥をモチーフにした蒔絵などをつかった品が沢山残っています。

また、絵画では、四季を表すテーマとして伝統的に「花鳥画」がよく描かれ、花や鳥などを通して季節の移ろいを表現しています。

花鳥風月の精神と現代への応用

現代においても「花鳥風月」は、日本人の生活や文化、自然観に深く根付いており、春には桜の花を秋には紅葉を見に出かけて行き 四季折々の移り変わりを感じその美しさを愛で、楽しんでいます。

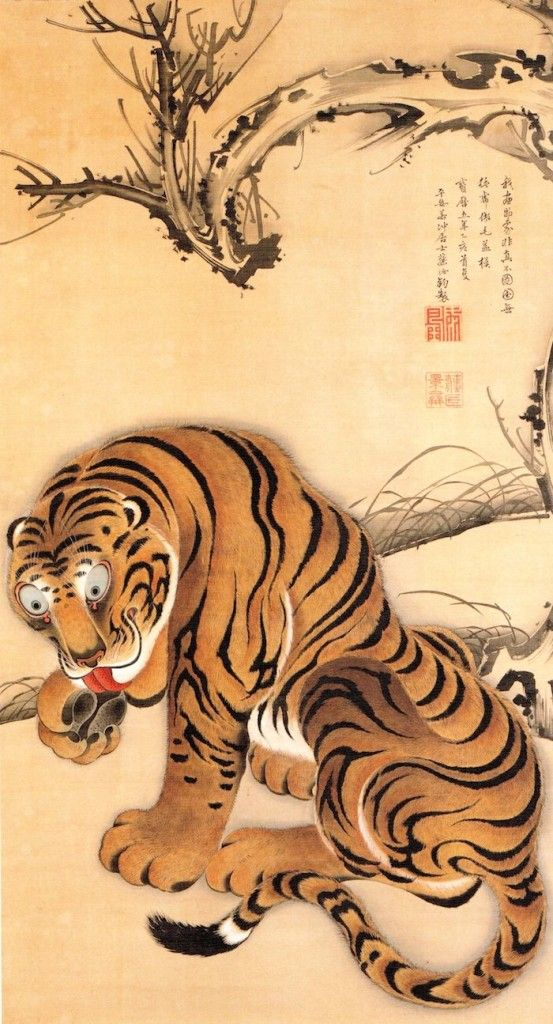

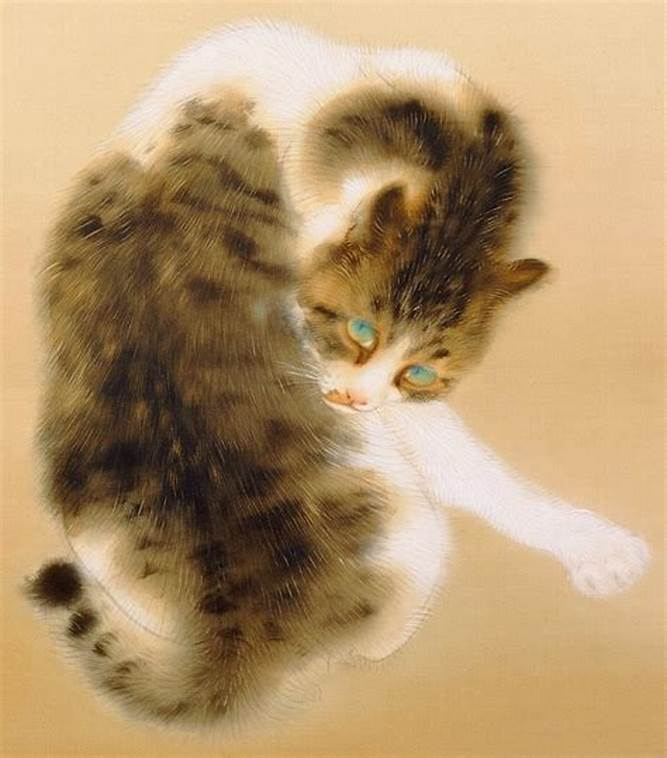

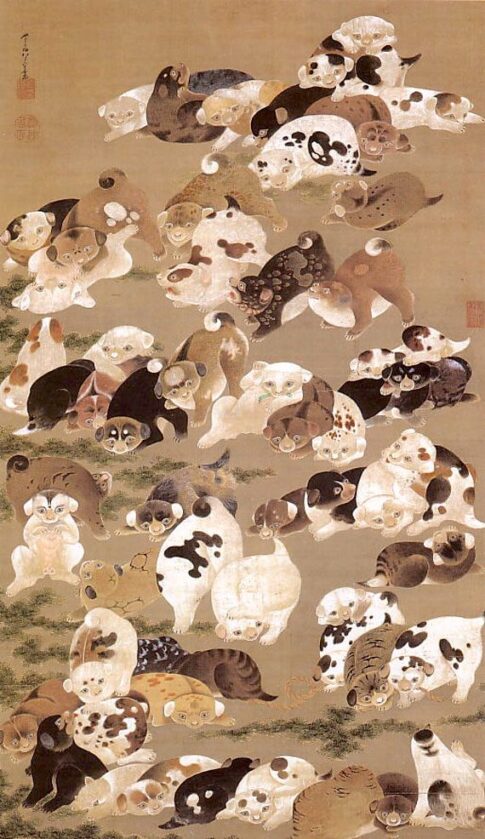

日本の画家の作品は日本画独特な表現で、細部まで描いている絵でもある意味平面的でありながら生き生きとした表現をしていて、海外の画家とは少し違った味わいがありますね。

海外の動物画は花鳥風月というよりも、その動物たちが暮らすありのままを描くような作品が多い気がします。

洋画では描いている画材は油絵の具で陰影を強調して立体的に表現し、写実性を重視しているように描いています。

動物の絵は普段の生活の中でも、日々の喧騒から離れ、季節ごとの風景や自然の小さな変化を味わえるので、現代人のストレスを軽減したり、心を豊かにしてくれるものです。

日本の花鳥風月(動物)を描いた画家

日本は花鳥風月の国なので、今までに数多くの花鳥風月を描く画家がいました。

その中から江戸時代から現在までの花鳥風月を描いた主な画家を挙げておきます。

日本画は、落ち着いた素朴な色合いで、空白が持つ静かさや、時の流れを感じることができます。

西洋画とは正反対の特徴を持っています。

ここでは書ききれないので詳しい説明はせず列挙していきますね。

ここで紹介するのは 1.伊藤若冲 2.円山応挙 3.長沢芦雪 4.竹内栖鳳の代表作です。

昔から花鳥風月を愛でてきた日本人の心が今も受け継がれているように感じます。

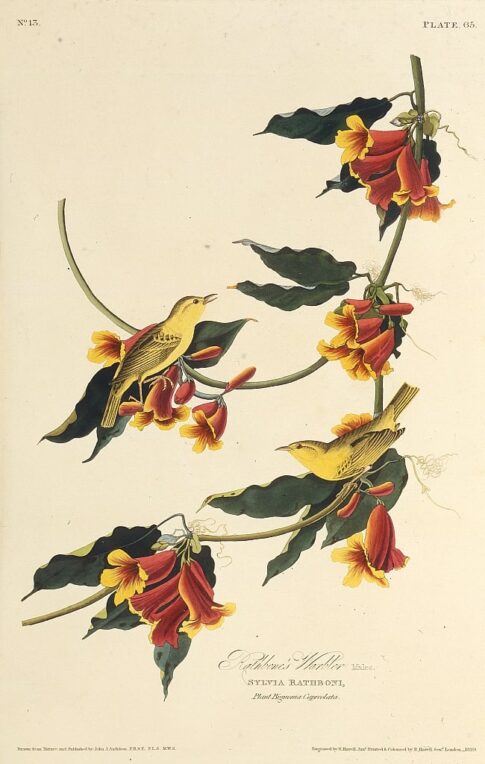

海外の動物を描いた画家

15世紀~現在までの海外の画家による動物たちの絵画を紹介します。

西洋画はやはり写実性があり、その動物のありのままを忠実に描こうとしているところが特徴でしょうか。

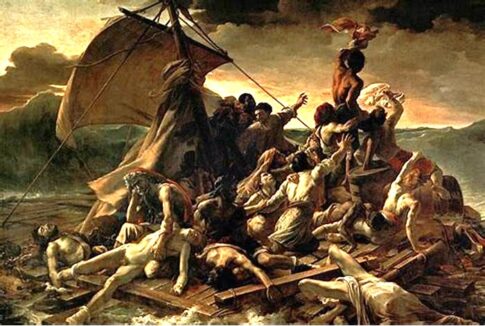

ここで紹介するのは 1.ジョン・ジェームス・オーデュポン 2.テオドール・ジェリコー

3.ブルーノ・リリエフォッシュ

さすがに皆写実的に描かれ迫力を感じます。

日本の画家も海外の画家もお互いが刺激受けている部分もあり、それぞれが見ごたえがありながら癒されます。

ご紹介した画家については、別のページで更に詳しく紹介していますので、是非ご覧ください。

こちらをご覧ください。

↓

こんにちは。

画家の佐藤 静です。