アクリル画に使う筆って何がいいの?

と思いますよね。

油絵の具用の筆、水彩画用の筆、日本画に使う筆とある中で、

アクリル画用と指定したものは意外と少ないのです。

殆どが、油絵用のものがアクリル画用と併記されています。

結局は自分が使いやすい筆であれば水彩画用でも、日本画用でも全然問題ないのですね。

それではどれを選べばいいのか、そこを知るために、ご覧いただきたいです。

さあ、どうぞ!

Contents

アクリル画に使う筆の材質は?

筆の穂先の材質はどんなのもがあるでしょう。

ナイロン製の筆、動物の毛の筆、特殊加工されたナイロンと動物の毛の混合の筆(リセーブル)などが

あります。

ナイロン製の筆は腰が強く弾力性があり、元の形に戻りやすいですが、水の含みはよくないです。

しかし、安価ですよ。

動物の毛は水の含みがよく、セーブル筆(テンやイタチ)以外では腰はあまりなく復元性が弱いです。

先端のまとまりがよく細かいものを描くのに使いやすいですが、高価になります。

比較的安価な動物毛に豚毛の筆がありますが、腰が強くて絵の具の含みが良いので、油絵などに使われます。少し硬いといった印象です。

動物(リスやイタチ)の毛と化学繊維を混ぜて作ったリセーブル筆は両者の良い特徴を持ち、復元性があり水の含みもよいです。価格も、動物だけの毛を使った筆よりも安価です。

リセーブル筆は初心者からプロまで使いやすいと思います。

筆の形状によってどんな使い方ができるのかを解説したいと思います。

筆の形状にはどんなものが?

絵を描く筆の穂先形状には大きく分けて平筆(フラット)、丸筆(ラウンド)、フィルバード、 扇筆(ファン)と刷毛などがあります。

筆の形による特徴や使い方について説明をしていきます。

平筆(フラット)

平筆は穂先が平らで真っ直ぐな四角い形をしています。

まずはこの平筆を用意したいですね。

大きさは大、中があればまずOK です。

毛の種類や長さにいろいろあり柔らかさや弾力性も異なります。

この形状から広い面積を一気に塗ことがやりやすいです。

背景など大きな色面を塗るのはこの筆です。

空を塗る際は大きめの平筆を使い一気に塗っていきます。

この時空の上の部分と下の部分は青の濃さが違うので、グラデーションを付けたいですよね。

そんな時も平筆が便利なのです。

また、平筆を90°回転させてみてください。

そうして筆を立てて穂先だけ接するようにして横にスライドさせると細い線を引くことができます。

平筆は広い面積を塗るのにも線を引くのにも適した筆なので、スクエアーなものの内側を塗るのが簡単です。

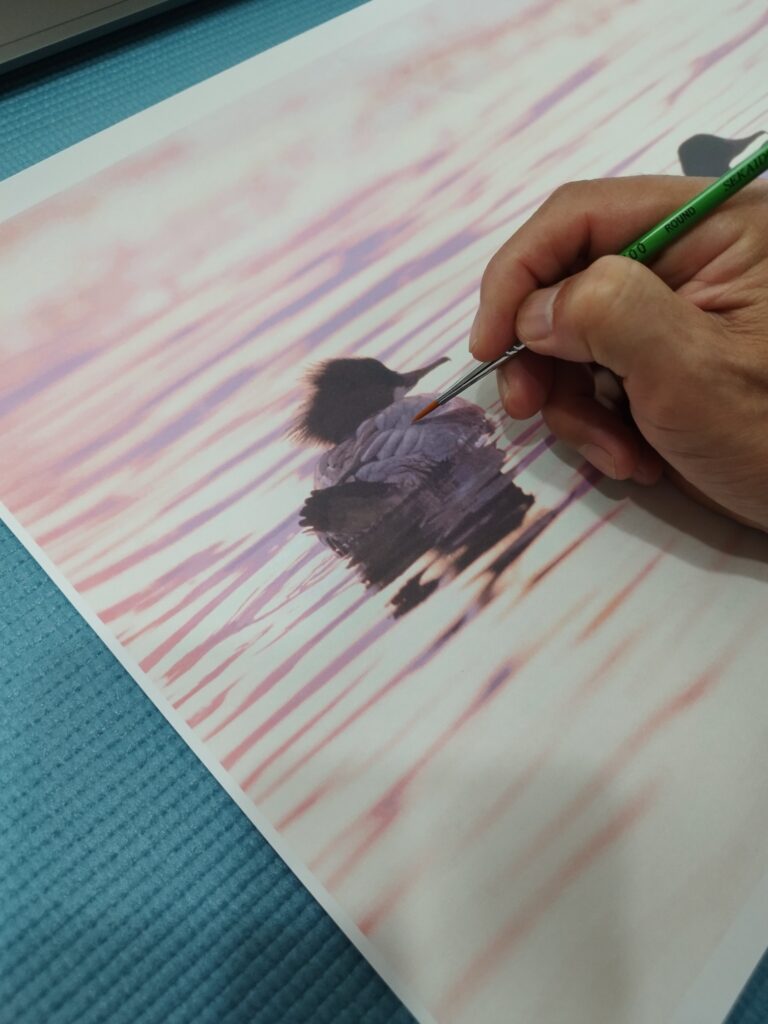

丸筆(ラウンド)、面相筆

丸筆(ラウンド)は円錐状で先端がとても細くできています。

丸筆は大、中、小と用意したいですね。

大きな色面を塗るというよりこの筆は細かい作業をするのに適しています。

細密に描く部分や細い線を描くのも特異な筆です。

丸筆は筆を割って特殊な使い方もできます。これはほかのページで説明しますね。

絵具や水の含みが良いです。

私は日本画に使われるような面相筆もよく使いますよ。

フィルバート

フィルバート筆は平筆の一種ですが、平筆の先端の両側の角を丸くしたような形(丸平型)を

しています。

この筆は下書きの段階から仕上げまで使える本当に使いやすい筆です。

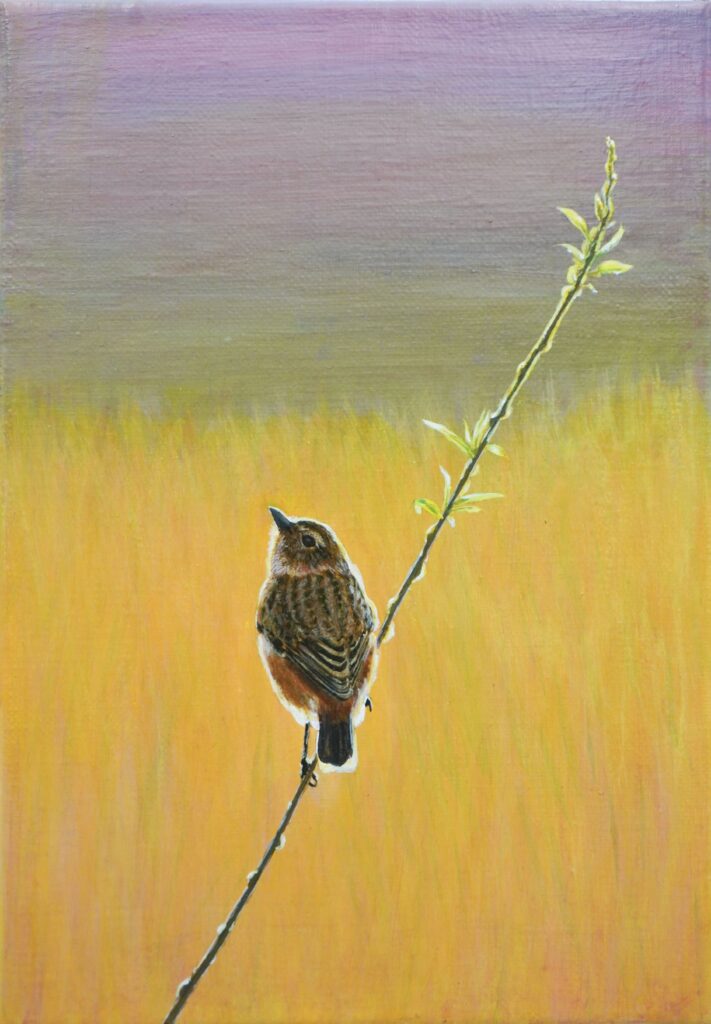

平筆は角がありエッジのきいたシャープな塗りができるのに対し、フィルバートは鳥の羽、花びら、葉っぱなどを柔らかい雰囲気にするのにとても描きやすいです。

できればこちらも大、小とあると便利ですよ。

扇筆(ファン)

この扇筆(ファン)はぼかし筆ですね。

絵の具の境界線をぼかしグラデーションを作るためによく使われます。

平筆でつけたグラデーションを更にふんわりとさせるために境界線あたりを

軽く擦るようにしていきます。

そうすることで境目がわからなくなるのです。

更にこんな使い方もできますよ。

筆の毛が密ではないことを利用し、穂先の角の部分を使って遠景の木の葉っぱも描けるんです。

刷毛

刷毛の用途はぼかしと塗りです。

ぼかしは先ほどのファンと同じようにグラデーションのぼかしとして使用します。

また大作の大きな色面を塗るのにも適してます。

絵を描く前の下地作りとして板やキャンバスにジェッソなどを塗るときに使います。

また、完成した絵の保護としてニスを塗るときにも使用します。

筆の取り扱いはどうするの?

絵を描いている途中に筆を替えるときに、筆をそのままおいて置くとアクリル絵の具は直ぐに固まってしまいます。

筆の洗い方

筆にたっぷりの絵の具が残っている場合はキッチンペーパーやぼろ布などで拭き取ってから、

筆洗バケツで洗いましょう。

一番汚れた最初の槽に筆を入れて、横にシャバシャバして大まかに絵の具を落としてから、次に先端をバケツの底にトントンと打ち付けるように洗います。

あまり強くし過ぎないで下さいね。

筆の穂の水分をバケツの縁でこそげるように絞り、二番目に汚れた槽で同じように筆を洗います。

筆洗バケツは三つから四つの槽がりますが、必ず筆を洗う順番を決めて洗います。

順番を決めて洗うことで最後に洗う槽はいつもきれいに保てます。

また筆洗バケツに筆をずっと入れっぱなしにすると筆に癖がついて穂先が曲がってしまうので

注意しましょう。

使い終わった筆は石鹸を泡立てて軽くもむようにしたり、手のひらを擦るようにして洗います。

石鹸の泡に絵の具の色が無くなるまで洗います。

筆の穂の付け根に絵の具が残りやすいので、しっかり洗いましょう。

しかし、この際も手のひらに絵の具が残らないように手をよく洗ってください。

筆の乾かし方

洗い終わった筆はキッチンペーパーやぼろ布などで水気を取り、指で整えて乾燥させます。

乾燥させる際は穂先を下にして穂先が宙に浮くように吊るすか、横にして乾燥させます。

決して穂先を上にして乾燥させてはいけません。

根元に水が残り筆が痛んだり、わずかに残った絵の具が根元の部分に凝縮され固まる原因になります。

まとめ

筆を洗うのは少し面倒ですが、次に使用するときに穂先が曲がっていたり、ばらけていたりしたら

使いづらく、絵をうまく描けない原因になります。

筆は消耗品なので、なんだかうまく描けないなと思ったら穂の部分をよく見てみましょう。

買った時と変わっていたら交換時期ですね。

筆はぼさぼさになったら捨てようと思わないでください。

ぼさぼさを使って描くこともできますよ。

また、自分でハサミやカッターを使って自分なりの筆を作るのも面白いです。

筆は高いものほど使いやすいと思いますが、意外と安い筆でもこれはいけると思えるものに出会えることもあります。

私も知らず知らずに、どんどん筆が増えてしまってます。いつの間にこんな本数になってるぞ~

いろんな筆を試して自分なりの絵を描いてください。

ここまでご覧いただきありがとうございました。

はじめまして。

画家の佐藤 静です。