私はアクリル絵の具で絵を描いているのでアクリル絵の具推しです。

それはなぜかということは前にもお話したと思いますが、今回は絵の表現方法が似ている油絵の具との比較を通じて皆さんにアクリル絵の具の良さを認識してもらいたいと思い、今回改めて説明をしていきます。

一般的な性質・扱い方・仕上がりの違いの比較

1.乾燥速度

アクリル絵の具:非常に乾燥が早い。数分~数十分で表面から乾燥する。

水生であるために、絵の具の水分が蒸発すると固まる。乾燥後は再び水で溶かす

ことができない。

油絵の具:乾燥が非常に遅い。完全乾燥には数週間~数か月必要。乾燥促進剤を使えば短縮され

る。

乾燥は酸化重合によっておこるため時間がかかり、乾く前に色を混ぜたり、修正したり

する時間的な余裕があり、グラデーションやグレーズを付けるのが得意です。

2.成分

アクリル絵の具:顔料+アクリル樹脂(ポリマー)+水

水が蒸発してアクリル樹脂が固まり、プラスティック状の膜になる。

油絵の具:顔料+乾性油(亜麻仁油やポピーオイルなど)

油が酸化重合して硬化し、艶のある層を形成する。

3.溶剤

アクリル絵の具:水で希釈できる。筆などの道具も水だけで扱えて、臭いも無い。

油絵の具:テレピン油(ターペンタイン)、ぺトロール、ブラシクリーナーなど有機溶剤が必要で、

独特の臭いがある。

4.発色と質感

アクリル絵の具:乾燥するとやや暗くなる傾向がある。(水分が抜けるために顔料の密度が高くなる

ため)

油絵の具:乾燥後も収縮等が無いので発色が変わらず豊かで、深みがある。油による光沢が自然に得

られる。

5.塗膜の柔軟性

アクリル絵の具:乾燥後は柔軟性があり、キャンバスのたわみにも割れにくい。

油絵の具:乾燥が進むと硬くなり、時間が経つと割れやすい。

6.混色のしやすさ

アクリル絵の具:乾燥が早いため、ウエット状態でのブレンドは短時間しかできない。

乾燥後は上から塗り重ねることで色合いを調整できる。

油絵の具:乾燥が遅く、長時間ウエットインウエットの混色が可能で、滑らかなグラデーションが

作りやすい。

7.下地との相性

アクリル絵の具:木・紙・布・プラスティック・金属など多くの素材に直接塗れる(下地材が必要

な場合もある)。

油絵の具:キャンバスや木に下地材(ジェッソや油絵用の下地剤)をしないと油が浸透し支持体を

劣化させる。

8.保存性

アクリル絵の具:対候性・耐水性が高く、ひび割れや黄変が起きにくい。

油絵の具:長期的には黄変・ひび割れ・退色のリスクがあるが、適切に管理すれば数百年保つこと

が示されている。

9.透明度

アクリル絵の具:速乾なのでグレーズ(薄い層を重ねる技法)もできるが、自然な透明感は油絵の具

に劣る。

油絵の具:透明感が高く、グレーズやスカンブルによる深い表現が得意。

10.臭い・安全性

アクリル絵の具:ほぼ無臭で扱いやすく、溶剤が水なので、密閉された室内でも安全。

油絵の具:乾性油にも臭いがあり、溶剤の臭いは特に強く、換気が必須。長時間の吸入は健康リス

クがある。

油絵を描くところは家族が過ごす場所と寝室とは離れた場所にすることをお勧めします。

11.価格・入手性

アクリル絵の具:比較的安価で初心者でも手が出しやすい。

油絵の具:顔料や油の質によって高価なものが多い。

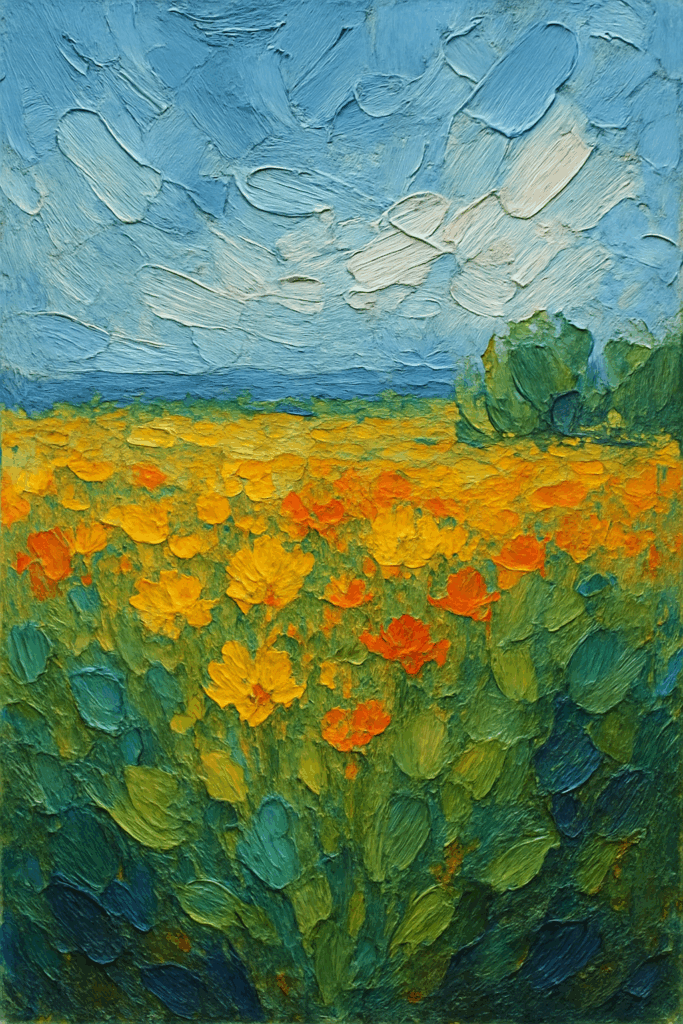

12.表現

水彩的な表現

アクリル絵の具:水溶性のため水を多めに使った水彩的な表現も可能。

油絵の具:水彩的な透明表現は苦手だか、グレーズなどの技法を使った深い透明感を表

現可能。

厚塗り

アクリル絵の具:厚塗りすると割れが生じる可能性があるので、モデリングペーストなどを使うこ

とで可能。

油絵の具:厚塗り(インパスト)に向いており、乾燥後も豊かな質感がある。

13.使用環境

アクリル絵の具:速乾のため屋外の壁画、舞台美術、クラフト作品にも最適。

油絵の具:屋外や湿気の多い環境には不向きで、美術作品向き。

14.修正のしやすさ

アクリル絵の具:速乾のため修正は乾いてから上塗りを行うことで修正は容易。

油絵の具:乾燥前なら溶剤で拭き取ったり再調整が容易。

15.片付け方法

アクリル絵の具:筆や絵皿などをティッシュやキッチンペーパ―などで拭い、可燃物として廃棄でき

て、後は水で洗うだけと超簡単に後片付けできます。

油絵の具:油絵の具はパレットに残った絵の具や筆の絵の具はウエスやティッシュペーパ―でしっか

り拭き取り、発火する可能性があるのでビニール袋にゴミを入れた後に水を入れてから捨

てると安全です。

筆の最初の洗浄に「ブラシクリーナー(洗浄液)」を使います。

絵の具が着いた筆をクリーナー液に入れ絵の具とオイルを洗い流します。

次に、更に洗剤で洗い乾かします。

ブラシクリーナーは水道に直接捨ててはいけません。

ビニール袋の中に新聞紙などの紙を入れ、不要となったクリーナー液を袋に入れます。

市販の油処理剤を使って油を固める、固形物に吸収させ可燃物として処理するのも手で

す。

ブラシクリーナー、乾性油や揮発性油などを大量に捨てる場合は、お住いの自治体に問い

合わせて下さい。

油絵に使われる石油系溶剤(*一般的見地)

*ブラシクリーナー以外の溶剤は必ず使わなければ油絵を描けないものではありません。使用する場合も量を少なく抑えることも可能です。実際、絵の具と乾性油だけで油絵を描いている方もいます。

揮発性油は絵の具を薄めるために使い、シッカチーフは絵の具の酸化重合を促進するために使います。

1.テレピン油「ターペンタイン」(揮発性油)

性質:松脂を蒸留して作られる天然溶剤。

油絵の具の希釈や筆洗いや筆をクリーナーで洗った後のリセットに使われる。

強い揮発性があり、独特の刺激臭を持つ。

危険性:

健康リスク・高濃度の蒸気を吸い込むと頭痛、めまい、呼吸器への刺激を誘発させることが

ある。

麻酔性があり、他の中枢神経系に影響を及ぼして譫妄症(せんもうしょう)、筋

肉共働運動失調症、昏睡を惹起する。

皮膚に長時間触れると、体質により刺激を感じ、アレルギー反応を示し、何度

も繰り返して(あるいは長時間)接触すると、皮膚炎を起こす事がある。

可燃性・引火性液体で引火点が低く(約31~40℃)、火気の近くで使用すると発火の危険性が

ある。 消防法 : 危険物第 4 類 第 2 石油類

容器に注意喚起のシンボルマークが付いています。

2.ぺトロール(揮発性油)

性質:石油系溶剤で、テレピン油の代替品として使われることが多い。

臭いがテレピンよりも弱いタイプ(無臭ぺトロール)もあるが、化学的性質は似ている。

危険性:

健康リスク・吸入により中枢神経系への影響の恐れがあり、頭痛、めまいを起こす。

皮膚刺激、アレルギー反応を起こす可能性がある。

可燃性・引火性液体で引火点が約40℃前後で、火気や高温環境での使用は危険。

消防法 : 危険物第 4 類第 2 石油類

容器に注意喚起のシンボルマークが付いています。

3.ブラシクリーナー(筆洗油)

性質:筆に付いた絵の具の油成分を溶かし、顔料と分離させる作用を持つ石油系溶剤

危険性:

健康リスク・吸入毒性 : 高濃度蒸気は、目や呼吸器官を刺激し、頭痛やめまいを誘発させ得

る。 麻酔性があり、中枢神経に影響を及ぼす可能性がある。

体質により刺激を感じ、アレルギー反応を示し、何度も繰り返して

(あるいは 長時間)接触すると、皮膚炎を起こす事がある。

可燃性・消防法 : 引火性液体で引火点は40℃以上、危険物第 4 類 第 2 石油類

容器に注意喚起のシンボルマークが付いています。

4.シッカチーフ(酸化重合促進剤)

性質:絵の具の酸化重合を早める触媒としての働きがある。金属系の乾燥促進剤・石油系溶剤

危険性:

健康リスク・高濃度の蒸気(約1000ppm)は目及び呼吸器官を刺激し、頭痛、めまいを誘

発させることがある。麻酔性があり、他の中枢神経系に影響を及ぼすことがあ

る。

過度のミストを長期間慢性的に吸入すると、肺の炎症を引き起こし、肺動脈

繊維症となることがある。

皮膚刺激、何度も繰り返して(あるいは長時間)接触すると、皮膚炎を起こす

ことがある。

可燃性・引火性液体で引火点は40℃以上、消防法 : 危険物第 4 類 石油類

容器に注意喚起のシンボルマークが付いています。

油絵を描く上での安全対策

1.換気を徹底する:窓を開けたり、換気扇を使う。部屋に溶剤の蒸気が留まらないようにする。

2.手袋を使用する:有機溶剤系の画溶液を大量に取り扱う際は、ニトリル手袋など化学物質に強いもの

が有効。手などの付着した場合は石鹸などでしっかりと洗う。

3.溶剤容器を密閉:揮発を防ぎ、火気の近くに置かない。火気の近くや高温の場所には置かず、なるべ

く暗所に保管し、中身が分かるようにラベルを貼るなどするとよい。

瓶に保管する際は、容器に一杯に入れない。膨張により瓶が破損する恐れがる。

4.布、ティッシュの処理:リンスオイルやテレピン油が浸みた布は水に浸すか金属容器で密閉。

自然発火防止のため。

5.火気厳禁:ストーブ・ライター・タバコなどの火気は避ける。防火対策を行い、ABC粉末消火器など

を用意するとよい。

6.長時間の吸入を避ける:高濃度のミストの発生が生じる場合はマスク(有機溶剤用)を使うとより安

全。

7.廃棄処理:溶剤や油はそのまま下水に流さない。環境汚染になったり、排水管が詰まったりする恐れ

がある。

シッカチーフやそれを使った油の付いた使用済みウエスやティッシュは発火する恐れが

あるので、水に浸してから処分するか金属製の容器に密閉して廃棄します。

住んでいる自治体の産業廃棄物ルールに従い廃棄する。要確認

8.飲食をしない:油絵の作業をしているときは飲食、喫煙をしないよう注意します。

*アクリル絵の具を使う場合は特段の安全対策は必要ありません。

まとめ

絵の具の特徴や性質についてお知らせしてきましたが、絵の具を使っていく上での危険性や健康上の注意点が大事な点だと思ったのでお伝えしました。

油絵の具の油の臭いや画溶液の有機溶液の臭いはキツイですが、人は時間が経つと臭いに慣れてしまいます。

有機溶液は臭いを抑えたものがあったり、また臭いに慣れて気にならなくなっても、その性質は変わっていないので、体への負担は同じです。

以上のような特徴があることを知った上で、どの技法を選択するかの参考にしてみてください。

ここまでご覧いただきありがとうございました。

こんにちは。

画家の佐藤 静です。