今回は山の王者と呼べるイヌワシを描いてみました。

この鳥には秋の季節に西の方にある山で出会うことが出来ました。

Contents

イヌワシとはどんな鳥

この鳥は体長は約80cmで羽を広げると2mにもなる大型の猛禽です。

見た目はトビの様にも見えますが、その大きさは全く違います。

特徴は頭頂部から首の後ろ側に掛けて金茶色の羽毛でしょう。その英語名は、

日本の通販大手が経営している東北のプロ野球球団の名前(2025年現在)にもなっているゴールデンイーグルと言います。

大型の猛禽類なので、餌も昆虫のような小さなものは狩りません。

餌となるのは大型の鳥類、爬虫類、哺乳類などです。何しろ体が大きいので、餌も大型でないといけないのです。

それゆえに縄張りも広大で、そんな広い自然環境が必要となるため個体数も少ないのです。

生息場所は低山から高山の岩場があるような山に巣を構えます。

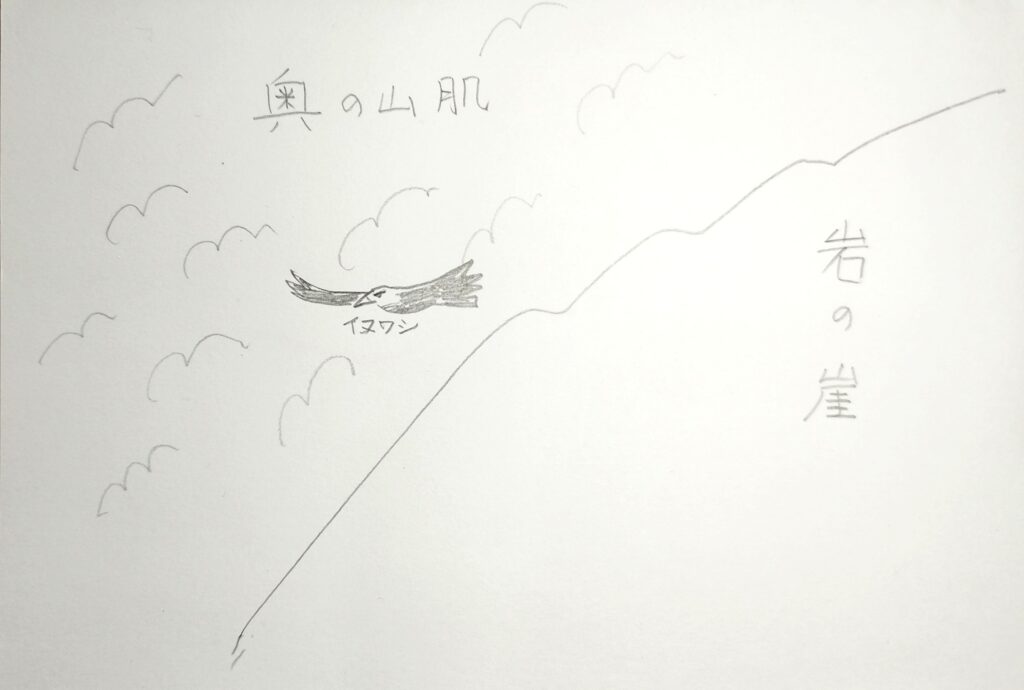

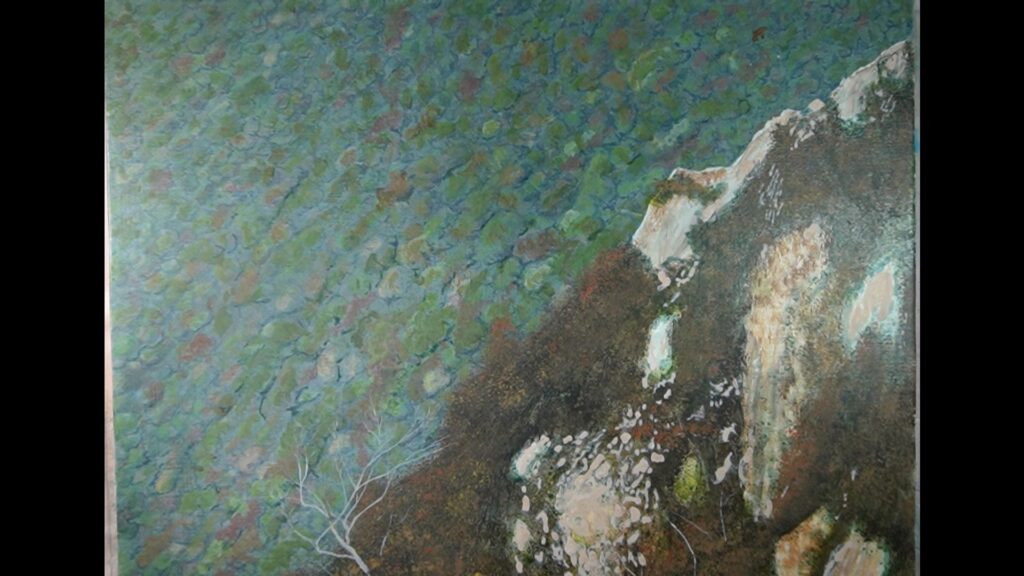

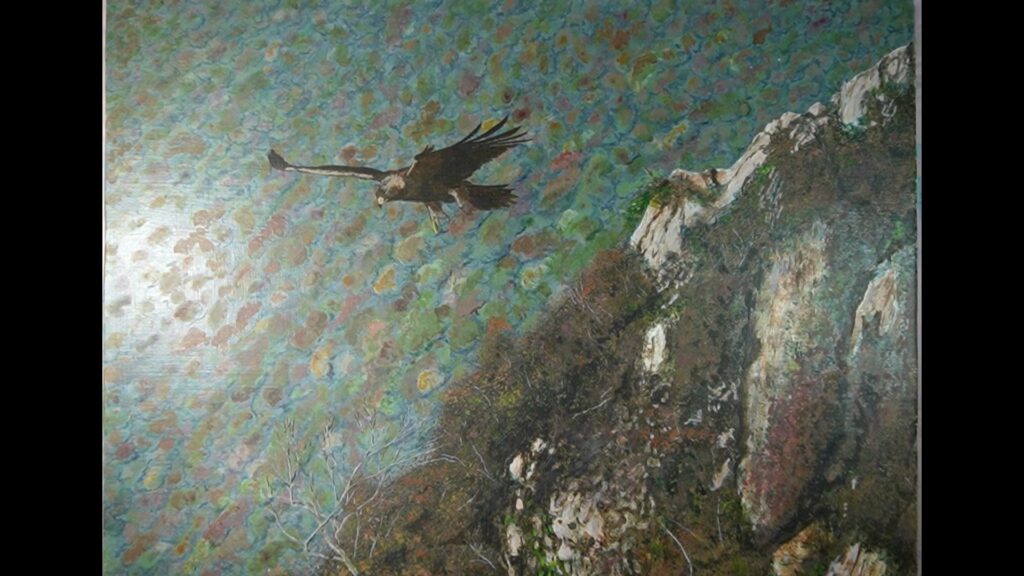

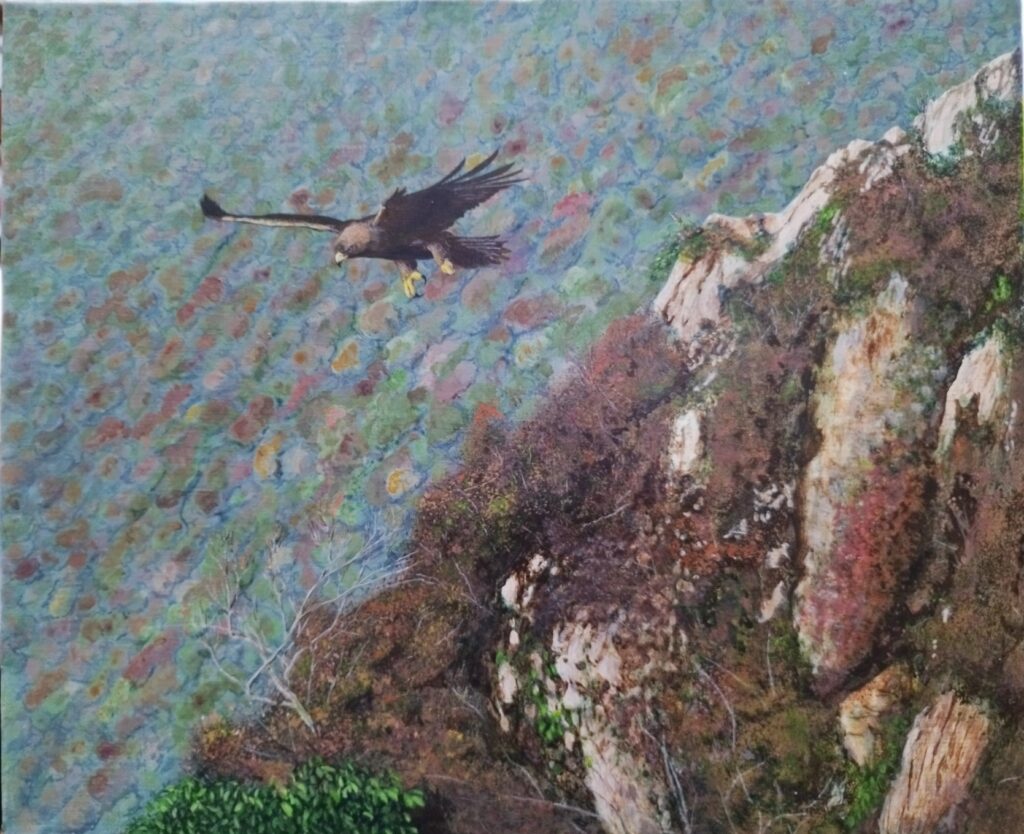

今回の構図

奥は遠い山肌に生えている木々を、手前にはイヌワシが留まっていた岩のある崖を描き、そこを飛ぶイヌワシといった構図になります。

今回はF8のキャンバスに描きました。

イメージを記憶する

まず鉛筆で全体の構図を描き、頭の中に位置関係や大きさなどを覚えておきます。

大きな鳥なので、小さいサイズにならないような配置を意識した構図にします。

風景の中でも、その威風堂々とした王者としての貫禄が分かる程度にしました。

まずは、大体の構図の位置を鉛筆で描き、その全体のイメージを頭の中に残しておきましょう。

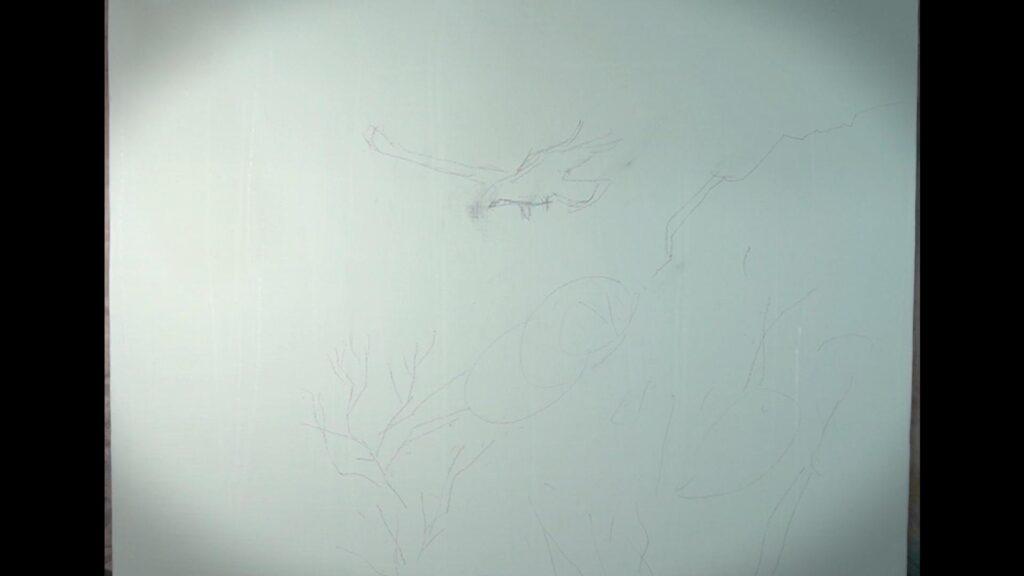

奥の山肌を描く

下地塗り

まずは、遠くの木々なので、青みが立った色を塗ります。

一度ブルーグレーで下地を作ります。

ストロークは斜面の傾斜に合わせて斜めに塗ります。

ここでは筆跡が残っても気にしません。

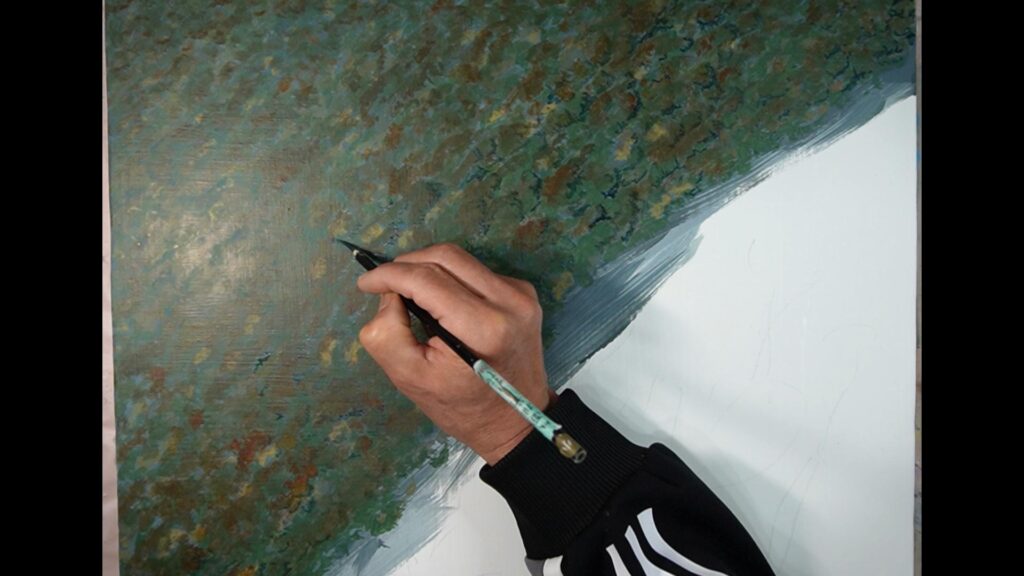

木々を描く

遠くにある木々は小さい丸い形をしています。

秋の風景ですので、木の色はそれぞれ色づき方が異なります。

まずは、緑の木を全体に配置しておきます。

そして赤茶色の木やイエローオーカーの色の木を所々に置いていきます。

色づいた木も描く

秋の紅葉した木も描いていきます。

赤茶色にもう少しオレンジ色を混ぜた色の木や、イエローオーカーに黄色を混ぜた色の木など紅葉した部分も配置していきます。

木の陰を描く

光が左斜め上側から来ているので、木の陰影もその反対側にできます。

下色に使った色を使い、木の右下側に色を乗せていきます。

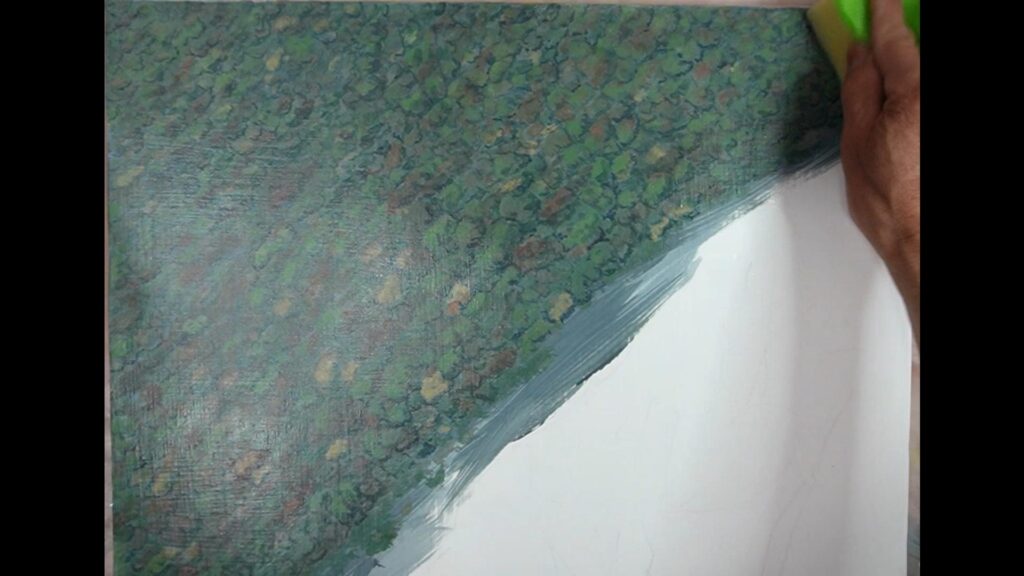

空気感を出す

奥の山肌の木々までの距離はやや遠ですので、少し空気感を出していきます。

今まで描いた絵の具では少しエッジが立っていますので、少しだけボンヤリさせます。

白にフタロブルーを少し混ぜ、ジェルメディウムで透明にした絵の具を全体にかぶせていきます。

薄い青っぽい白いベールが掛かったようになりました。

筆跡を目立たなくする

ここでは今塗った絵の具が乾かないうちに作業します。

すぐに、スポンジで全体を叩き、筆跡を目立たなくさせます。

手前の崖を描く

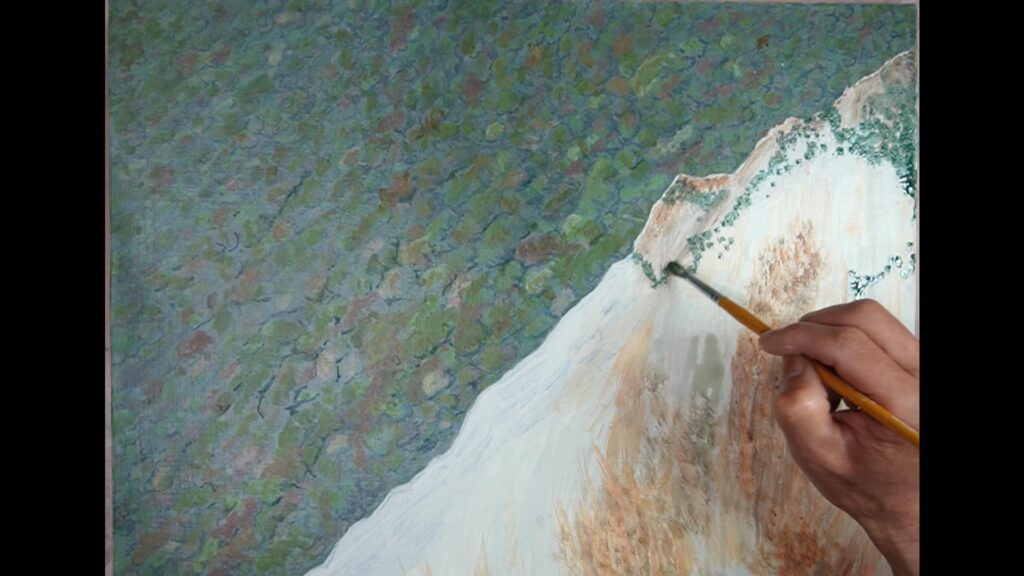

岩の色を塗る

まず、岩の色を全体に塗っておきます。

見えている岩の部分の基本色が白っぽい少しベージュがかった色をしていますので、この色を全体に塗ります。

そして、岩が見えている部分に少し濃い部分があるので、薄い茶色で岩の色を付けていきます。

単調にならないように茶色も薄い色から少し濃い色など何色か塗っていきましょう。

生えている葉を描く

まず、緑の葉を描いていきます。

岩全体に緑の部分が見えるので、ぼさぼさの筆で、ポンポンと絵の具を置いていくようにします。

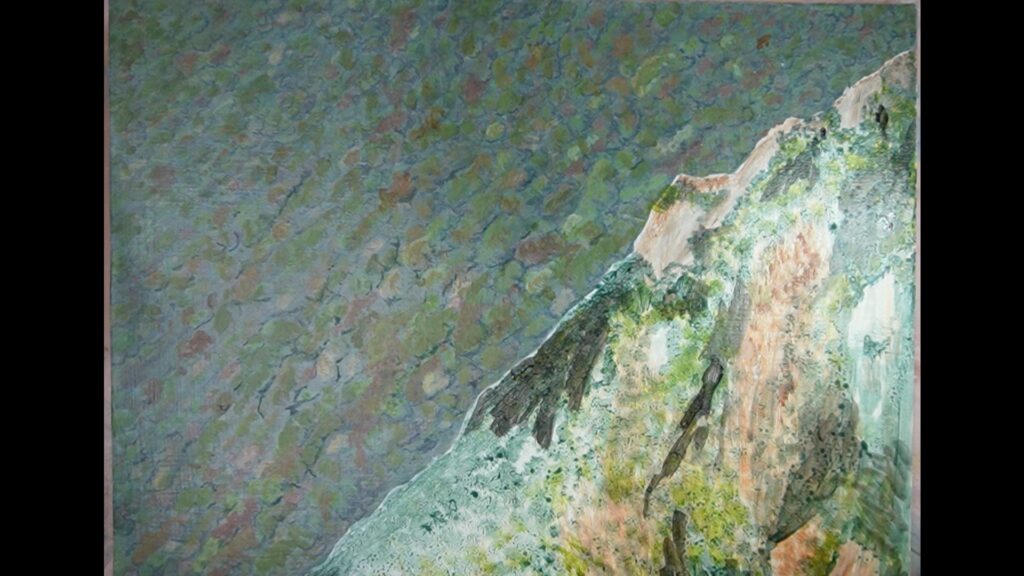

黄色の葉を描く

緑の葉に加えて黄色の葉も描きます。

緑も黄色側へ変化していってる部分があるので、そこに黄色を乗せていきます。

草木や岩の影を塗る

全体を見て草や木そして岩に影がある部分を塗ります。

全体を見て、葉が密集している部分や影が落ちているところに黒とバーントシェンナを混ぜた色を塗っておきます。

色付いた葉を描く

枯れた色の葉や紅葉した色の葉を描きます。

まず、バーントシェンナに少し黒を混ぜた焦げ茶色を草の位置に絵の具を乗せていきます。

たたき筆などで、ポンポンと絵の具を乗せていきます。

筆に絵の具を沢山付け過ぎないようにして下さい。画面にべっとりと付いてしまいます。

次に同じようにしてオレンジ色や黄色も紅葉した部分に乗せていきます。

紅葉した雰囲気が出てきましたね。

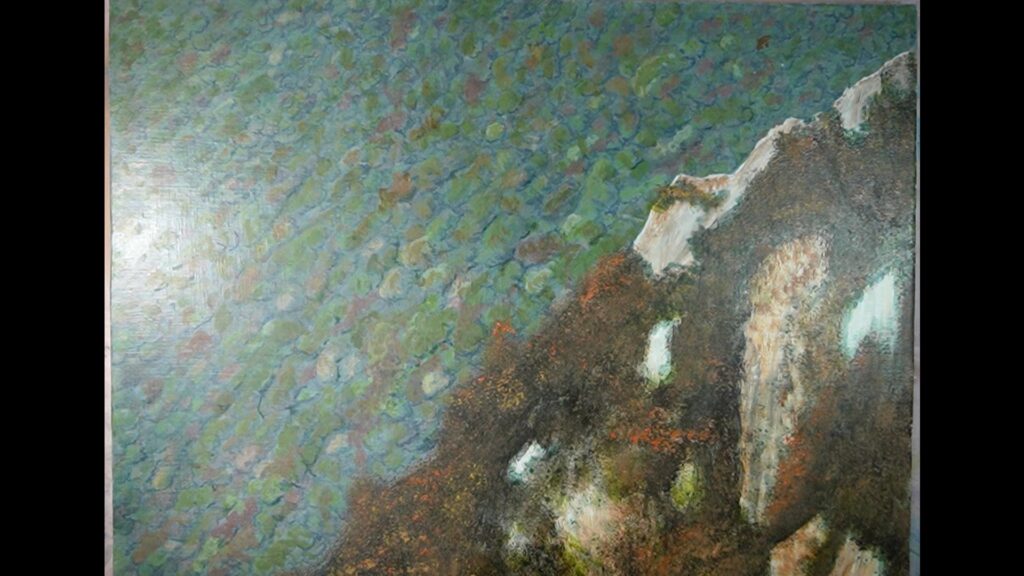

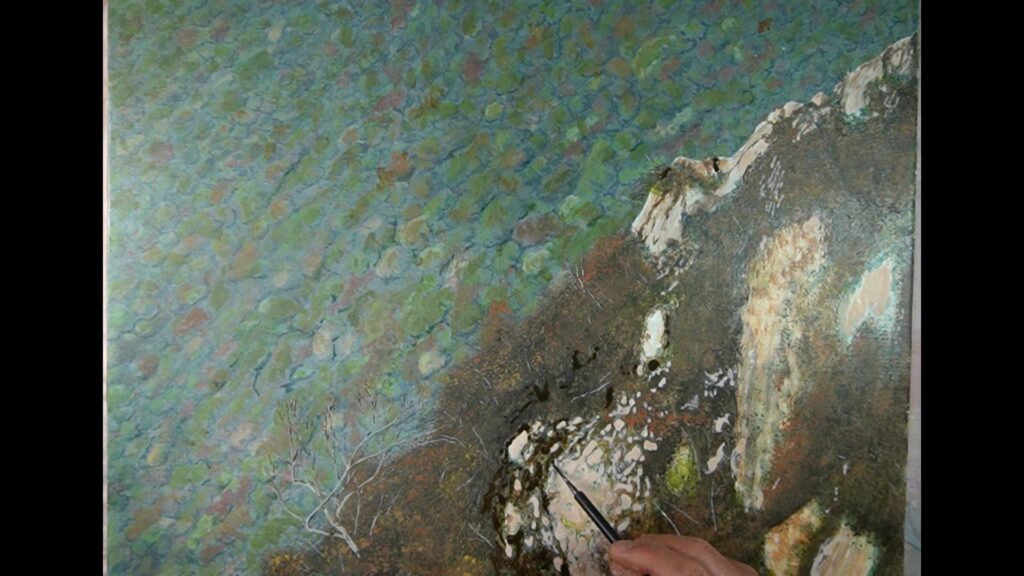

岩の部分を描く

白く見えている岩の部分を足していきます。

少しずつ草木の間から見えている白い岩を足して行きます。

イエローオーカーを少し加えた白で描いていきます。

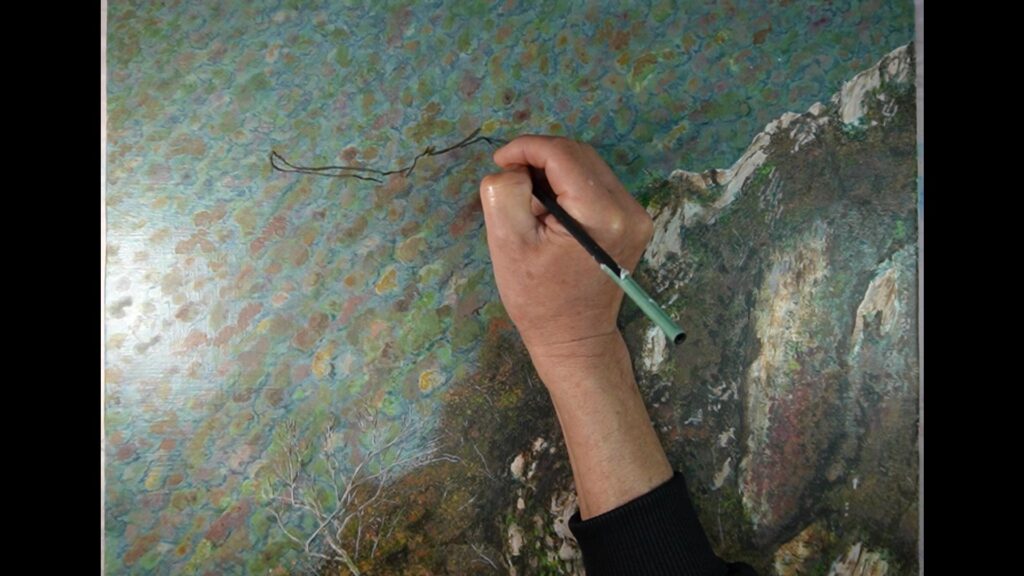

木の枝を描く

木の枝が見えている部分を描いていきます。

左下に大きく木の枝が張り出している部分と、葉っぱの間から見えている枝を描きます。

白っぽいグレーで細い筆を使い描いていきます。

次に、今使った色に焦げ茶色を混ぜた色で、枝の陰色を付けます。

岩の模様を描く

岩の部分は白っぽい色の単色ではなく、模様がありますので描いておきます。

焦げ茶色で岩の感じを意識しつつ描いていきましょう。

草を足す

今描いた岩の部分には草木が覆いかぶさっているので、その部分の葉っぱを描いておきます。

先に葉を塗ったようにまず焦げ茶色を塗り、紅葉した部分にはオレンジや黄色を乗せていきましょう。

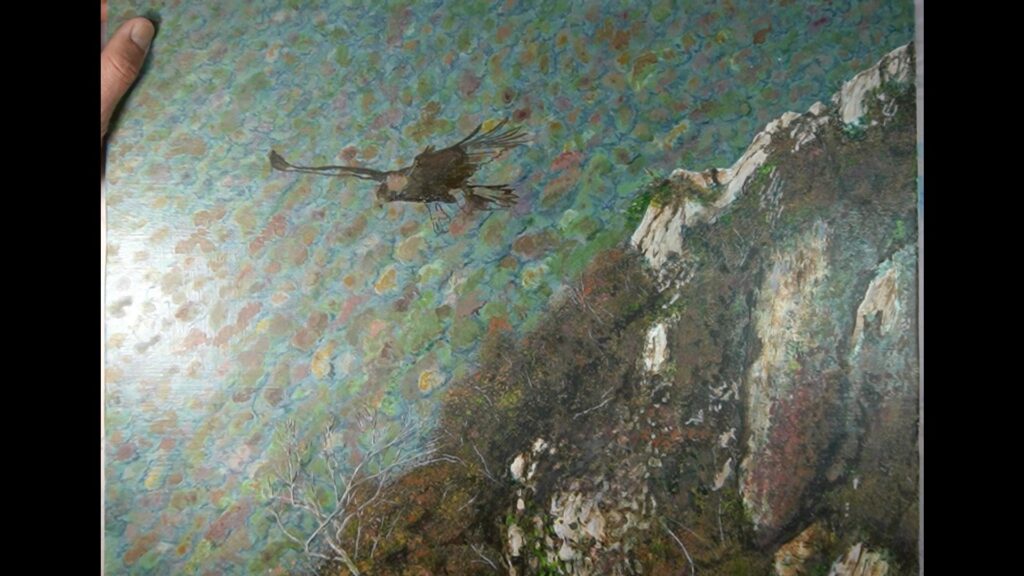

イヌワシを描く

輪郭を描く

まず、形をシッカリ決めるため、イヌワシ全体の輪郭を描いておきます。

イヌワシの基本色のバーントシェンナに黒を混ぜた色で、丁寧に形を決めていきます。

イヌワシの濃い部分の色を塗る

色の濃い部分と、薄い部分に分けて塗っていきます。

まずは色の濃い部分です。

色の濃い部分には輪郭を描く際に使った絵の具で羽の形や流れを意識して描きます。

脚は指の部分は黄色ですが、指の付け根まで羽毛に覆われていることに注意してください。

色が薄い部分は塗り残しておきます。

色の薄い部分を塗る

色の薄い部分は、今使った絵の具に白を混ぜた薄い茶色で描いていきます。

頭頂部から襟足に掛けてと、翼の前の部分に塗ります。

嘴の基部と脚には今塗った色に黄色を混ぜた色で描いていきます。

右脚の指は少し開き気味ですが、左脚の指は握っている格好です。

鷲の特徴部分を描く

鷲として見えるのはかぎ型の嘴の先端、指のかぎ爪とそれから目の部分ですね。

嘴の先端と爪は黒に近い焦げ茶色でしっかりと尖らせてください。

先端以外の嘴はグレーですが、基部は黄色で、目の下まで黄色い部分が続いています。

脚の指も黄色です。

そして、猛禽類の目を描きます。

猛禽類の目が鋭く見えるのは、虹彩が薄い色をしているものが多いため瞳孔が目立ち、目自体が小さめで前方に付いていることや、眩しさを防ぐために目の上に庇があるので睨んでいるように見えるのです。

丸い目と庇部分を描きます。

これで、イヌワシになってきました。

頭の金茶色を描く

イヌワシのトレードマークともいえる頭頂部から襟足に掛けての羽を描きます。

実際は金色ではありませんが、体全体が焦げ茶色でありながら、この部分だけ薄い茶色~オレンジっぽい色をしています。

イエローオーカーとバーントシェンナに白を足してザクザクした感じの羽を描きます。

今使った色に少しオレンジ色を加えた絵の具で日の当たった部分を描いていきます。

Golden Eagleになりましたか。

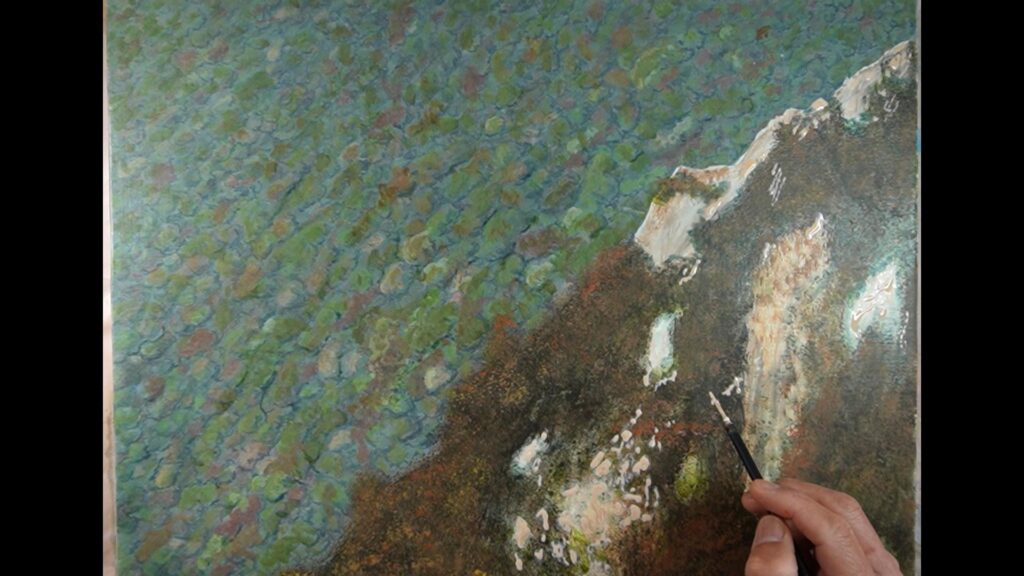

細部の調整

翼や尾羽そして脚の羽毛のところも光を受けている部分が明るく見えるので、調整しておきましょう。

こんな感じで完成です。

まとめ

どうでしたか。

今岩場から飛び出した感じが出ていますでしょうか。

小鳥は可愛いですが、猛禽はカッコイイですよね。

このイヌワシは北半球に広く分布していて、日本に分布しているイヌワシは最も小型の部類で、大きな種類は中央アジアのイヌワシで翼を広げると240cmにもなるそうです。

ヤギや羊、鹿なんかも襲うようです。

凄いですね。

機会があれば見てみたいものです。

作品制作の様子が分かる動画もありますのでご覧ください。

ここまでご覧いただきありがとうございました。

こんにちは。

画家の佐藤 静です!