今回描く鳥は沖縄県宮古島で出会ったエリグロアジサシです。

描く鳥としてはとても小さいので、全体から見れば南の海の風景を描く回になると思います。

エリグロアジサシは真っ白で、その海の風景にとてもピッタリな鳥だと思います。

素敵な作品にしていきましょう。

Contents

エリグロアジサシとはどんな鳥

九州より南に生息し、本州で夏に見られるコアジサシより少し大きく細い体つきです。

目から首の後ろにかけてと嘴と脚が黒く、

それから、目立ちませんが翼の最縁部が少しだけ黒くなっています。

背中と翼上部は僅かにグレーですが、見た目は真っ白に見えます。

アジサシはカモメに近い種類で飛び方もよく似ていますが、嘴が細長く尖っていて翼や尾羽も長くてスマートな鳥です。

日本ではアジサシは夏に見られる南の鳥、カモメは冬に見られる北の鳥といったイメージです。

下準備

今回使用するキャンバスはM8号サイズでかなり横長のものとなります。

下地として白のジェッソにフタロブルーを少しだけ混ぜて塗っておきました。

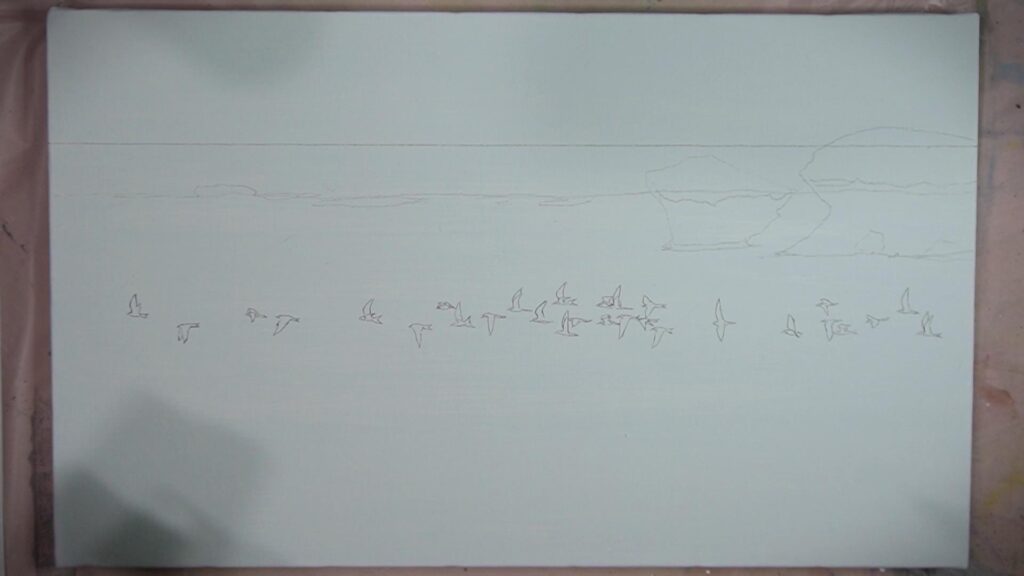

鳥をトレースする

エリグロアジサシの数が多くバランスを取るのがむずかしいので、ここではトレースしておきます。

描きたい写真のプリントアウトなどを使い、裏側にコンテパステルなどを塗るか、カーボン紙を使ってインクの出なくなったボールペンなどで鳥の形に沿ってなぞり決めておきます。

水平線や岩の形は手書きでかまいません。

水平線は定規を使って真っすぐな線を引いておきます。

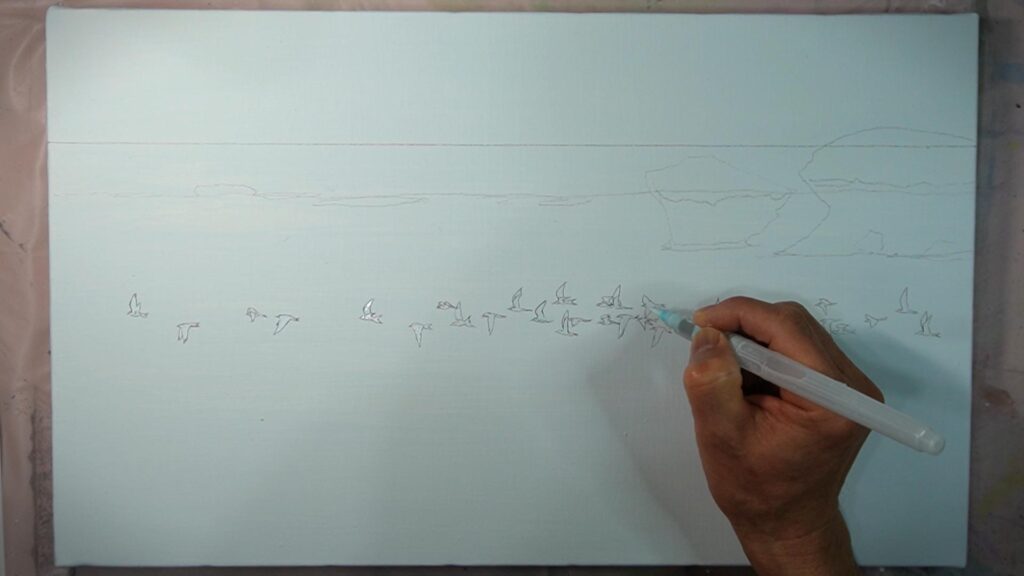

鳥をマスキングする

今回は鳥をマスキングしておきます。

マスキング液を筆に付けて鳥の形を塗るようにして、後から海面の色を付ける際に鳥を気にせず描いていけるようにします。

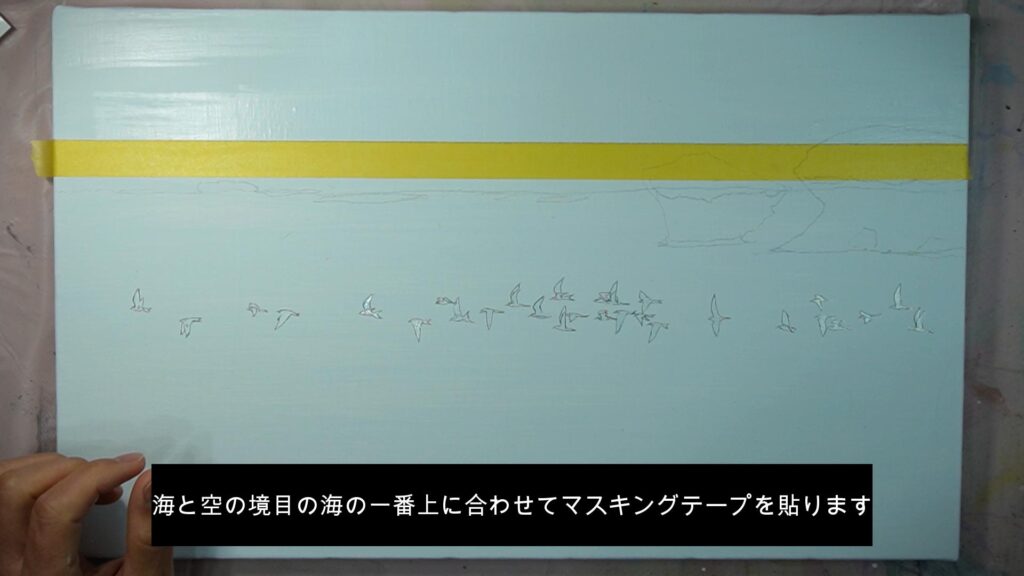

海面と空の境界線をマスキングする

初めに空を塗るので、海面の一番上側にマスキングテープを貼り、隙間ができないように指でしっかり押さえます。

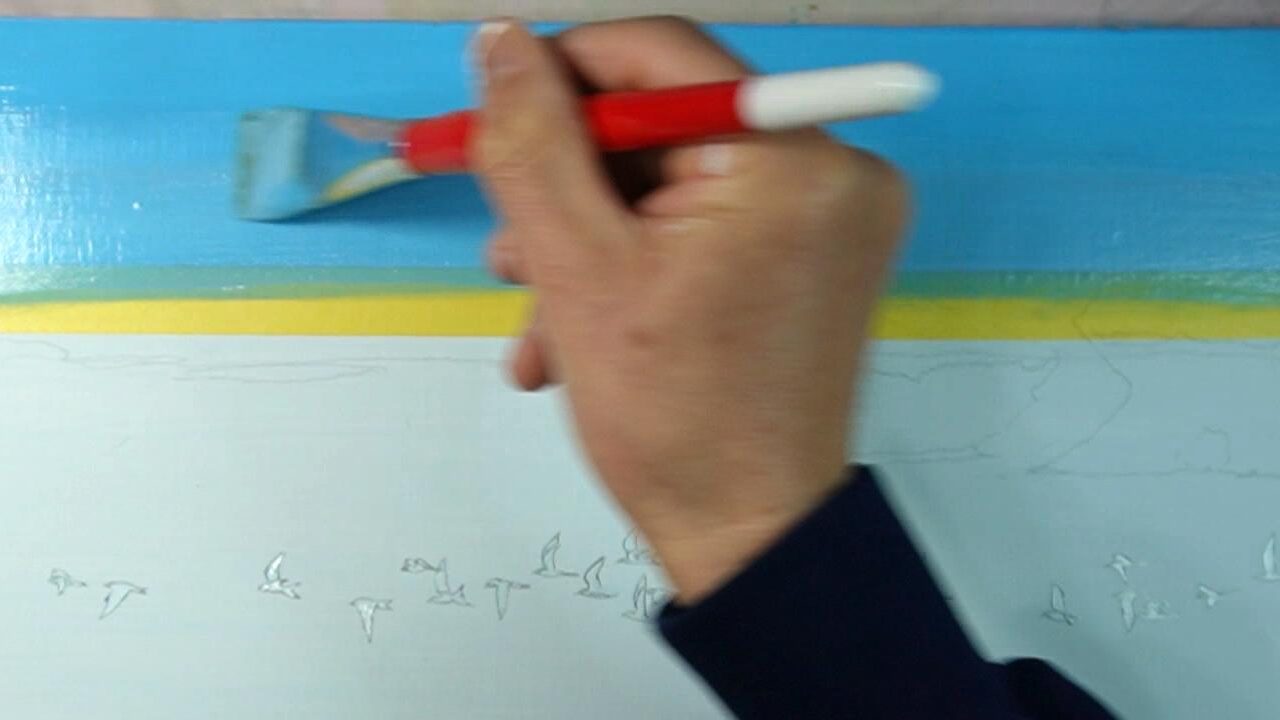

空を作る

空の色を塗る

空の青は一般的に海の青より薄い青です。

白にタフロブルーとイエローオーカーを少し加えたブルーを作ります。

海に近いほど青味が弱くなるようにします。

絵の具を多めに用意して刷毛などを使い横のストロークでグラデーションを付けます。

今回の絵では空の範囲が広くないので、それほど上下差は無くて大丈夫です。

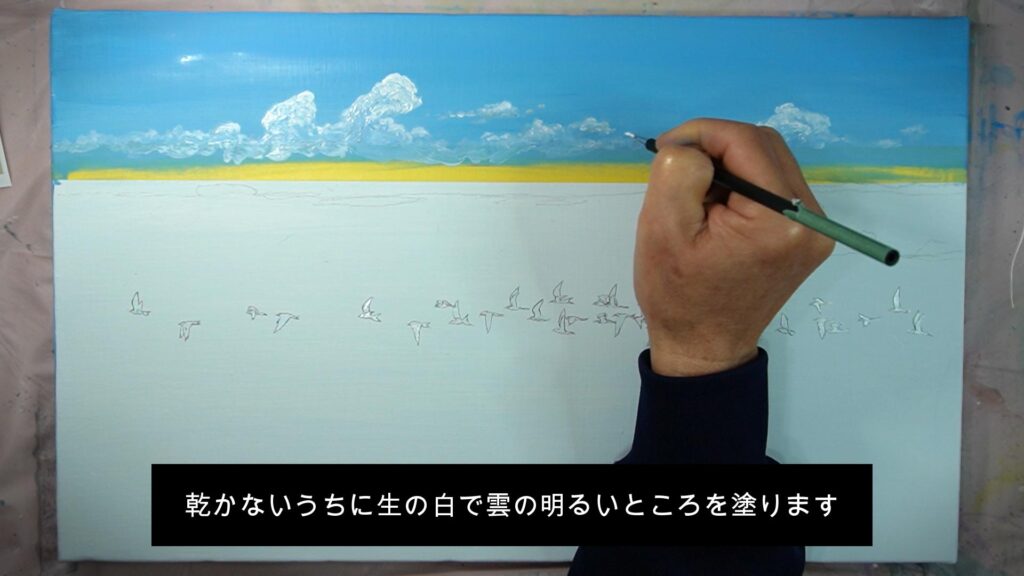

雲を描く

水面近くにある雲を描きます。

水面に近い部分に雲を描きます。

空に使った青に白を加えて、水面の近くの雲を描きます。

今描いた雲の絵の具が乾かないうちに、生の白を使い雲のモクモク感を作ります。

高く盛り上がった雲の上部を白く描きます。

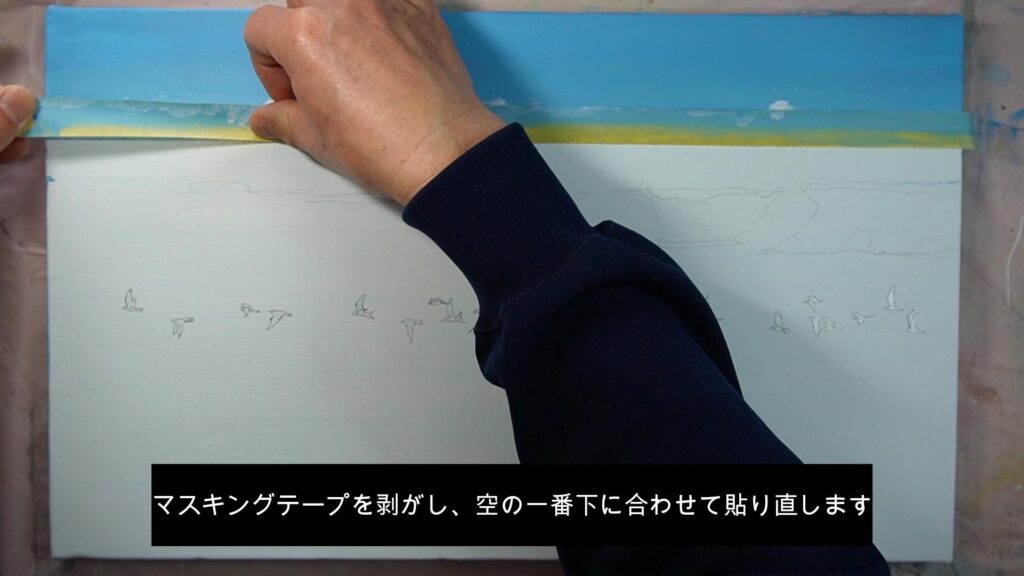

マスキングテープを貼り直す

空の部分の絵の具が乾いたら、マスキングテープを貼り直します。

剥がしたテープを今度は空の部分の一番下側に合わせて貼り直します。

マスキングテープは指で押さえてシッカリ貼りましょう。

新しいテープでも良いです。

海を描く

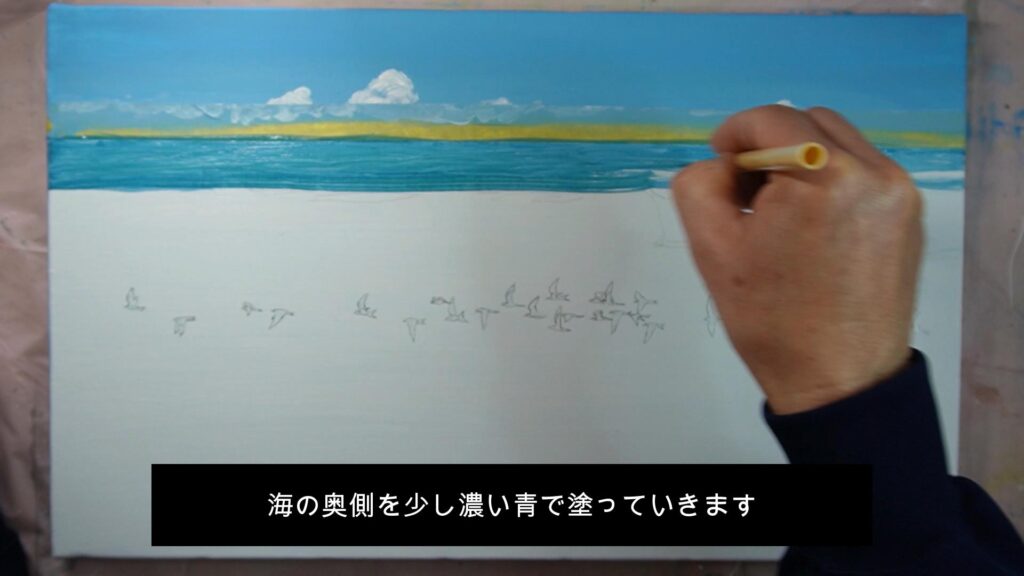

リーフの外洋を描く

リーフとはサンゴ礁があり浅くなっている部分です。

初めにこのリーフより外側の外洋を描きます。

ここはリールより水深が深くなっていて、波もあります。

空より濃いブルーで描きます。

この部分は本州で見られる海と同じ色です。

海の岩を描く

水面に突き出しているキノコのような岩と、水面下の岩(サンゴ)も同じ色で塗っておきます。

少し黒を混ぜたバーントシェンナを作り、岩を塗っておきましょう。

水面下にある黒っぽい部分も塗っておきます。

この塗りはべた塗で結構です。

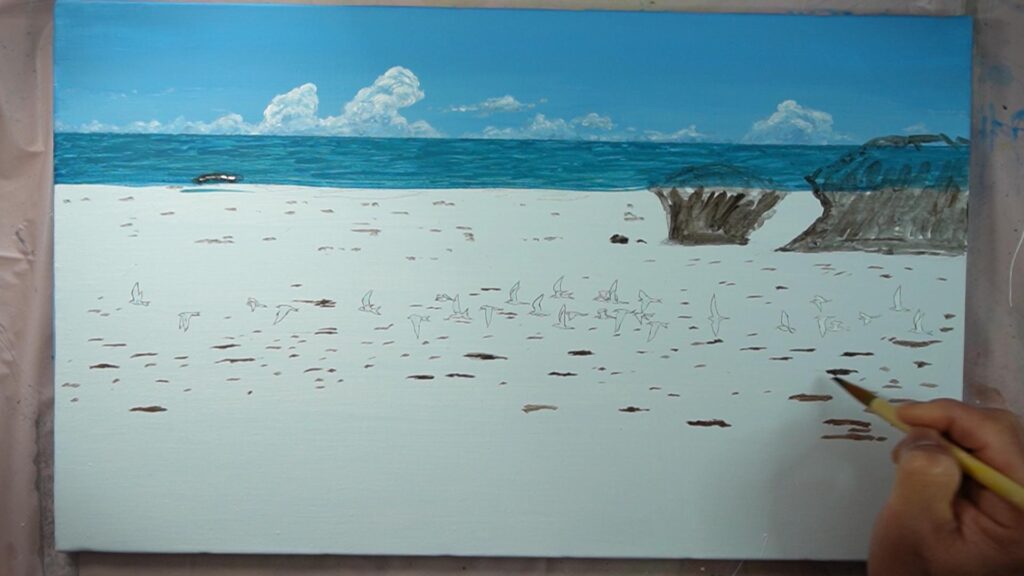

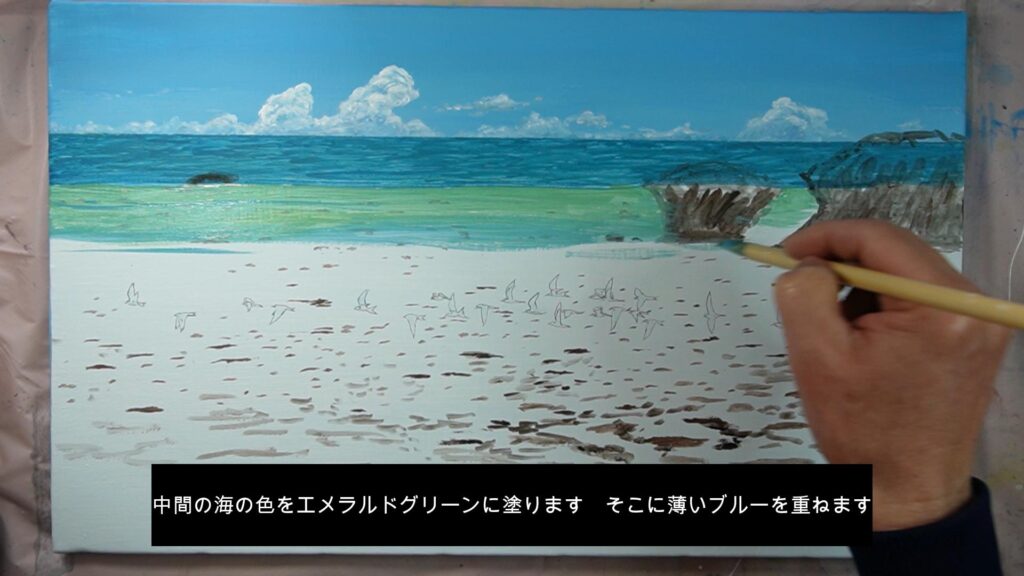

リーフの中の海を描く

リーフの海は沖縄の海らしい綺麗な色の海にします。

一番奥をエメラルドグリーンで塗ります。

パーマネントグリーンにフタロブルーと白とイエローオーカーを少量混ぜ、ジェルメディウムで透明にした絵の具を塗ります。

絵の具が乾いたら、外洋に塗った青にジェルメディウムで透明にした絵の具を少し色の濃い部分に塗ります。

手前に砂地色を塗る

画面の一番近い部分は砂浜に近い部分になるので、砂地色を塗っていきます。

ここではイエローオーカーを水で薄めた絵の具を塗ります。

色が薄いので、重ねても他の色に影響はあまりありません。

全体にエメラルドグリーンを重ねる

リーフ内の海の部分にエメラルドグリーンを塗っていきます。

様子を見ながら何度も重ねていきましょう。

ジェルメディウムで透明にした青の絵の具も合わせて塗ります。

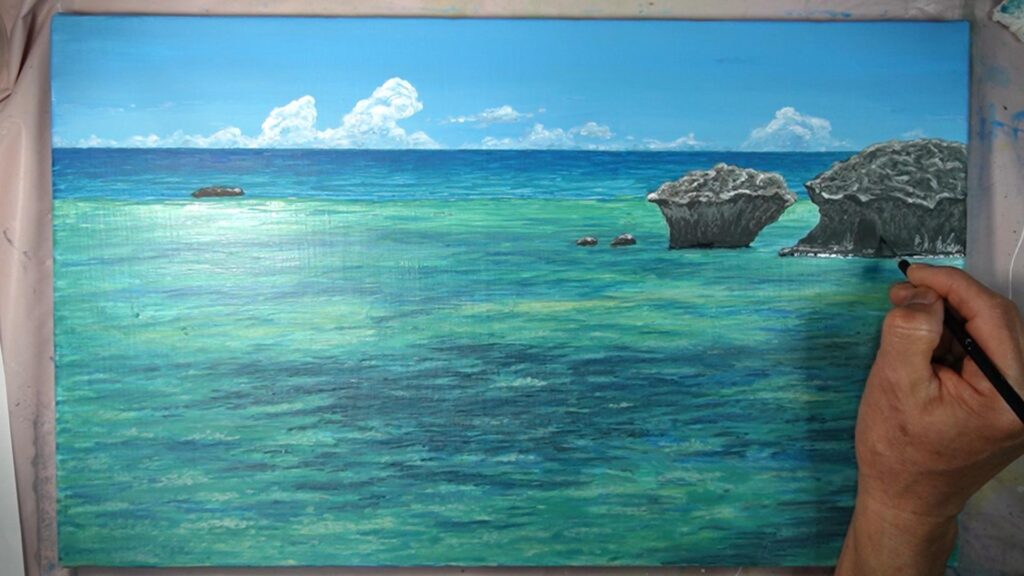

水面の反射を描く

よく見ると水面で光っているような部分があるので、そこを描きます。

白にイエローオーカーを混ぜた絵の具にジェルメリウムを少し混ぜて薄くした白色を、ところどころに点々と塗っていきます。

岩を描く

岩の下地作り

まず、岩の下地の色としてグレーを塗っていきます。

陰の部分でも白っぽく見える部分があるので、下地としてやや白っぽいグレーを塗ります。

次に濃いこげ茶色を塗ります。

岩に色の濃い部分を付けることで、ごつごつした力強い感じを出します。

岩の白っぽい部分を描く

シッカリ岩の形を作っていきましょう。

岩の白っぽい部分と明るく見えるところにグレーを使い、細い筆で岩の形を意識して丁寧に描きます。

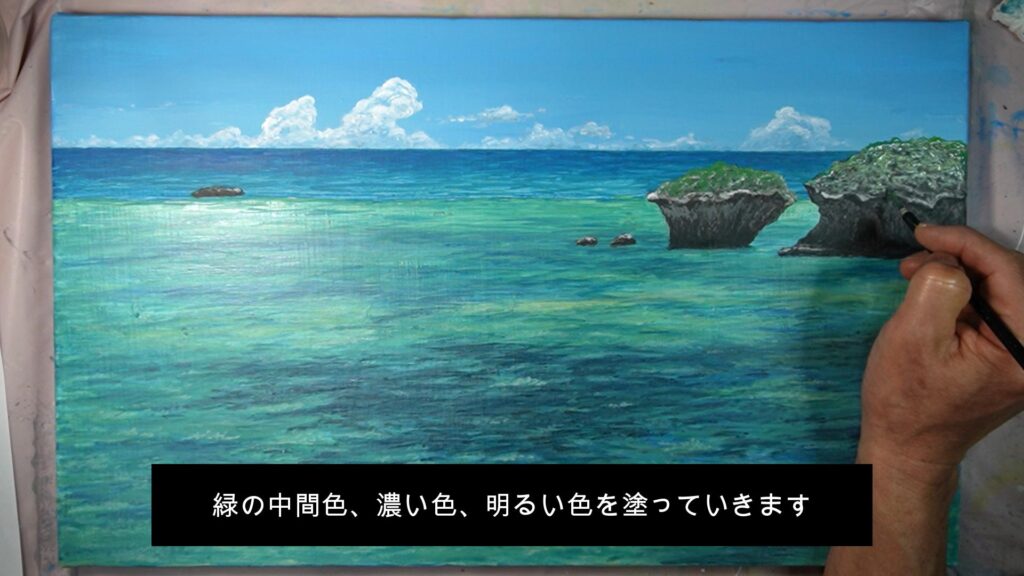

岩の草を描く

岩の上側に生えている草色を付けていきます。

草の中間色を塗る

ここでは草の種類や形までは分からないので、草の色を付けるだけになります。

草の緑の中間色をまず草の生えている全体に塗っていきます。

パーマネントグリーンにフタロブルーとイエローオーカーを少しだけ混ぜた色で塗ります。

草の濃い色を塗る

草の陰部分の色を塗ります。

先ほど作った緑色にフタロブルーを加えて少し濃い緑を作ります。

影色を付けたい部分にだけ細い筆を使いこの色を乗せていきましょう。

草の明るい色を塗る

草に光が当たり明るい部分ですね。

ここも塗っておきましょう。

初めに作った緑色に白を加えて作った明るい緑を作り、光が当たって明るく見えるところを探して塗っていきます。

砕波を描く

奥に見える波が砕け落ちる部分を描きます。

外洋からリーフに近づくと水深が浅くなってきて、波が出来るようになります。

その波が崩れて白く見えています。

波は横に長く続いているので、まずここにエメラルドグリーンにフタロブルーを加えた色で細長く塗ります。

そして、砕波の部分は白で砕ける様子を描きます。

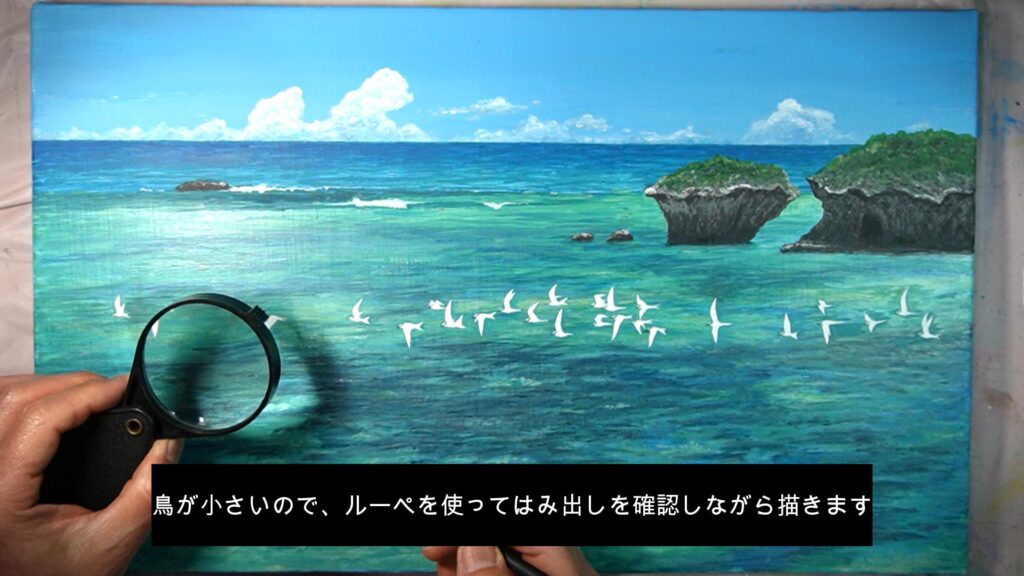

エリグロアジサシを描く

マスキングを剥がす

初めにマスキングした鳥の部分を剥がしていきます。

鳥の場所が分かりづらくなっているかと思いますが、写真を見て確認しながら剥がします。

先の尖ったピンセットなどで剥がしていきますが、キャンバスの下地を傷つけないように注意します。

剥がしていくと下地のジェッソの白が出てきますね。

鳥の部分に絵の具を乗せる

マスキングを剥がすと、海の色が入り込んでいるところや、マスキングが海側に出てしまっているところがあると思いますので、これらを修正しながら作業を進めます。

まず海のエメラルドグリーンと少しブルーの海色を、鳥の輪郭を作るように塗っていきます。

エリグロアジサシを白で塗る

そして、鳥の部分は生の白を使って、丁寧に形を決めていきます。

特に翼の尖った形を丁寧に描きます。

白はシッカリ厚塗りして下さい。

鳥が小さいので、ルーペなどを使い細かい部分まで確認しながら塗っていきます。

襟や嘴の黒を塗る

エリグロアジサシの名前の由来となっている目先から後頭部~首の後ろ側までの黒い襟のところと、嘴を黒で塗ります。

足が見えている部分があればそこにも黒を塗ります。

鳥の陰を付ける

最後に、薄めのグレーを作り、鳥の陰を付けます。

背中と翼上面の薄いグレーは描きません。

これは光が強く当たり遠くにいるエリグロアジサシは真っ白に見えるためです。

微調整

鳥や雲など画面全体を見渡し、色の調整をしていきます。

ここでは、後方に見える雲を少し直しました。

大体こんな感じになり完成としました。

まとめ

今回の様に鳥が小さくて風景の一部であるような作品も好きなのモチーフです。

どちらかというと風景画の様になると思いますが、気持ちは鳥がメインです。

アジサシ類は好きな鳥ですね。

優雅に水面を飛んでいるスマートな姿は見ているだけで癒される感じがあります。

動画もありますので是非参考にして下さいね!

ここまでご覧いただきありがとうございました。

こんにちは、画家の佐藤 静です。