政府の減反政策のあった頃は水の張った休耕田があちこちに見られました。

夏から秋にかけて北から南に渡る途中のシギが、そんな休耕田に立ち寄っている様子をよく見ることできました。

このセイタカシギも近くの休耕田で餌を探して、動き回っているところでした。

シギの仲間でもこのセイタカシギは、「水辺の貴婦人」とも呼ばれるような優雅な姿をしていて、とても人気です。

白黒の細長い体とスラっと伸びた赤い脚が特徴で、スマートな女性を思わせます。

まだ見たことない方には機会があれば実際にご覧いただきたいです。

Contents

セイタカシギってどんな鳥

セイタカシギはキジバトと同じくらいの体の大きさすが、嘴と脚が細長い鳥です。

肩羽から雨覆い、翼部分が緑っぽい光沢のある黒で、夏羽では雄が頭頂部から首の後ろが黒くなります。

雌は頭と首は黒ではなく薄いグレーになります。

それ以外は白の白黒の鳥です。

脚と虹彩が赤くチャームポイントとなっています。

主に淡水系の水辺に生息し、小魚や昆虫を食べています。

綺麗な鳥ですよね!

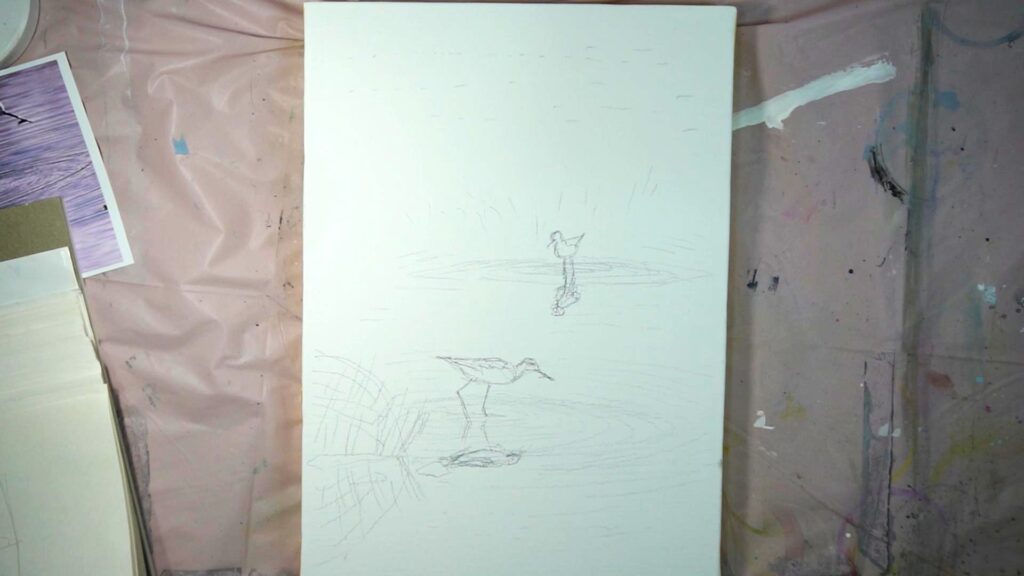

下描き

今回は、F4のキャンバスに描きました。

まず、鉛筆で下描きをします。

元になる写真とキャンバスサイズが違う場合が多いので、モチーフの位置をよく確認して、キャンバスにモチーフの位置のところに点を打ちます。

そして、まず全体を見渡して見て、その位置関係がおかしくないか確認してみましょう。

そして鉛筆で形を取ります。

鳥はほぼ正確に描きます。それ以外の草や石はそれほど正確でなくても大丈夫です。

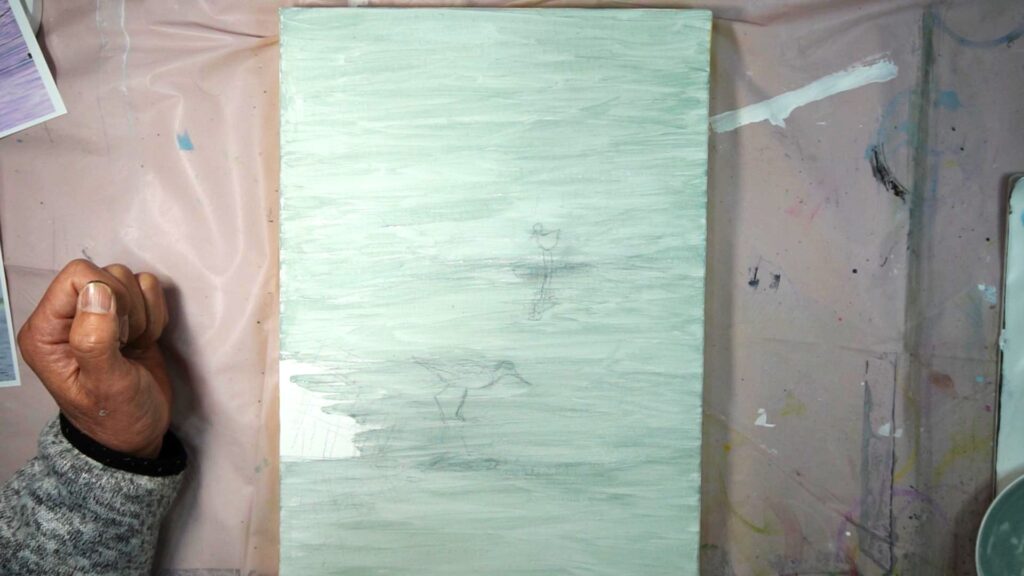

水面の下描き

水面は明るい色の抽出ではなく、やや暗い色を選んで塗りましょう。

ここでは薄いグレーにフタロブルーを少し加え、それにジェルメリウムを加えて透明にした色を全体に塗っていきます。

水の部分になるので、刷毛のストロークは横にします。

ムラになっていても水面ですので、それがかえって良い効果になります。

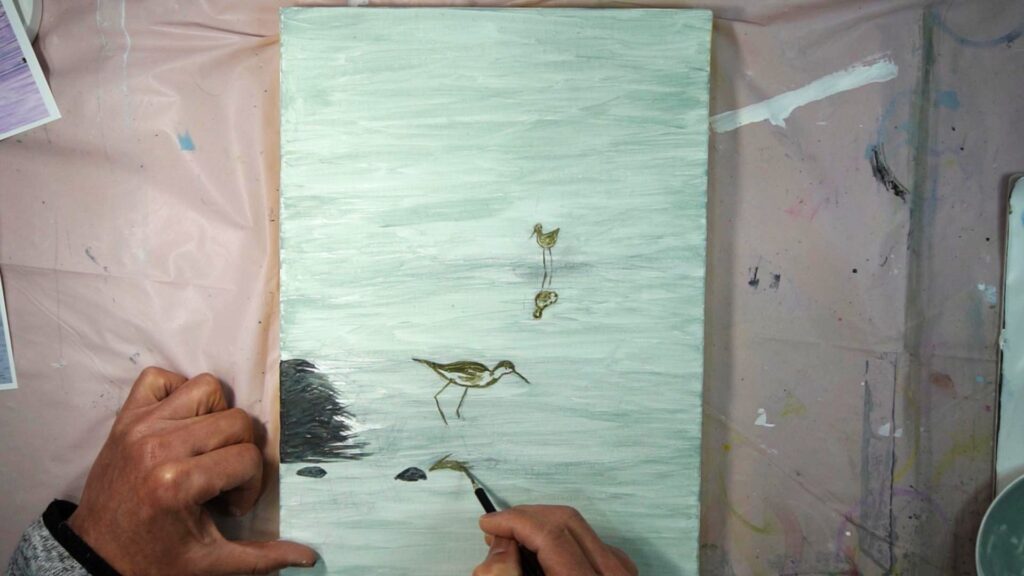

モチーフの形を決める

これから更に水面を描いていく際に、モチーフが分からなくなるので、ここで一度濃い色で形を決めていきます。

ここでは、黒に近い濃い色で草の部分、石、鳥などの形を意識して正確に塗っていきます。

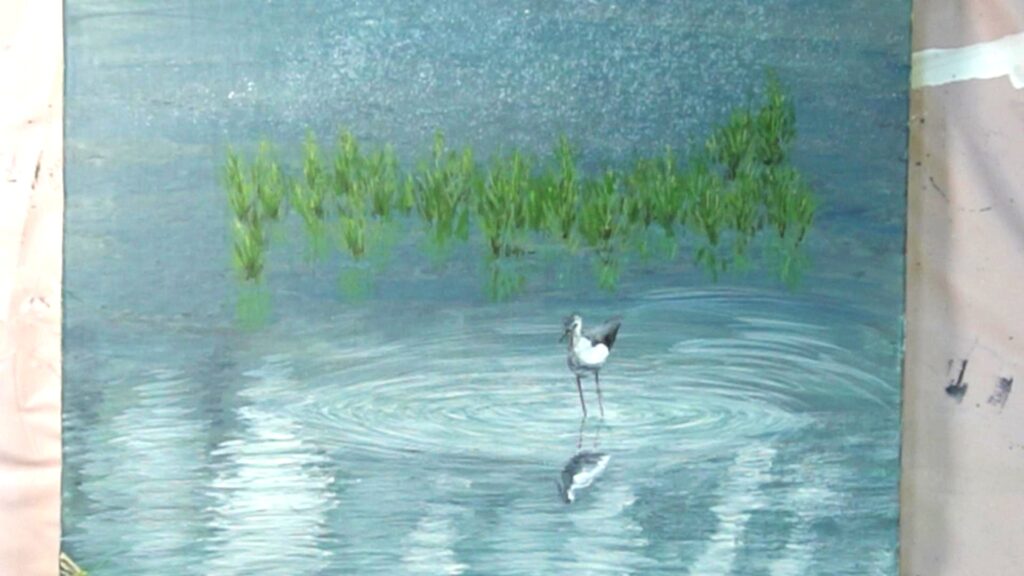

水紋を塗る

水紋も形を決めるために、少し濃い色で塗っていきます。

水紋は明るい部分と、暗い部分の連続性で出来ていますので、暗い部分に水面の色の陰色となるような色、今回はブルーグレーに少しグリーンを混ぜた色を作りました。

この色で波紋の陰になる部分を塗っていきます。

この時、鳥や草の陰色も塗っておきます。

風の影響で、水面には小さな波が起きていて、暗くなる部分ができます。

この部分にも色を乗せていきましょう。

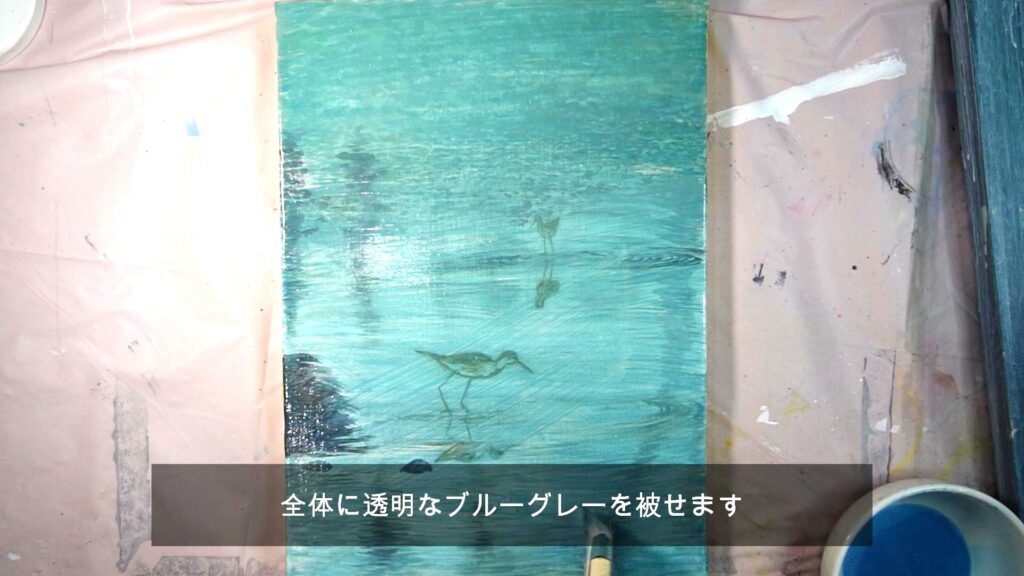

水面の色を作る

水面の色を作っていきます。

イメージした色をキャンバス全体に塗ります。

初めに下塗りした色より少しフタロブルーを多めにした、青色寄りの色を作り、それにジェルメディウムを加えて透明にします。

画面全体に横のストロークで塗っていきます。

先に塗った、水面の陰色が分からなくならない程度に複数回塗っていきます。

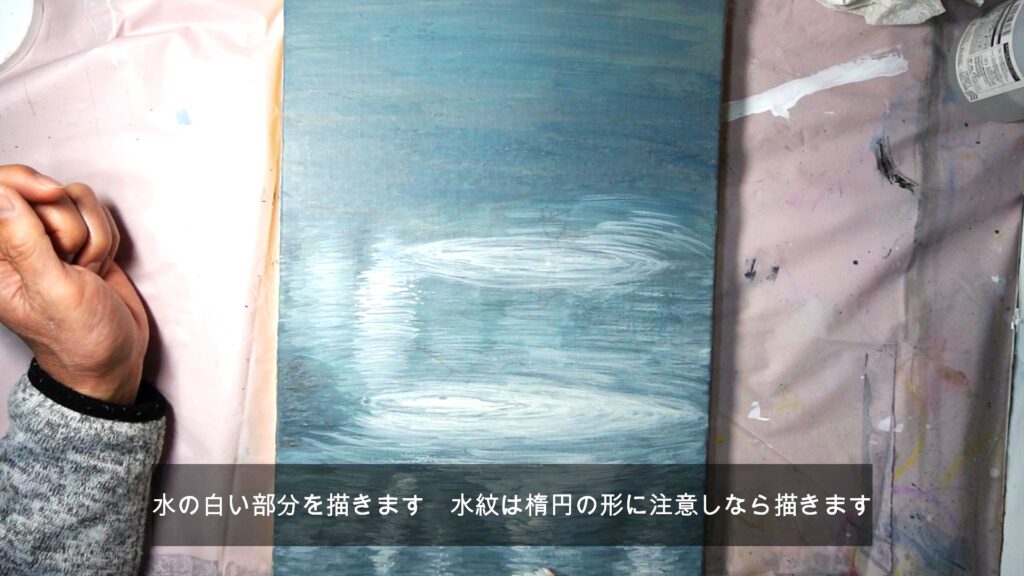

水紋を描く

これから水紋を描いていきましょう。

水は透明ですが、水として見えるものには鏡の様に後ろや空を反射して見える部分や、水の中の物が透けて見える部分、そして光を反射して白く見える部分などがあります。

ここでは、光が反射して白く見える部分です。

水紋は光を反射して円になっています。

この円が同心円状に広がっていくのが水紋です。

ただし、斜めから見ている形ですから楕円を描かなければいけません。

塗っていく色は白に少しイエローオーカーを加えた色を作ります。

この楕円の形を意識して、筆のタッチで描いていきましょう。

今回は、丸筆で少し下のブルーグレーを残しつつ描いていきます。

その他にさざ波も描いておきます。

光のきらめきを描く

最も奥に光のきらめきを描きました。

波紋を描いた絵の具で点々を描きます。

先の細い筆で延々と点を打っていきます。

地道な作業になり疲れますが頑張ります。

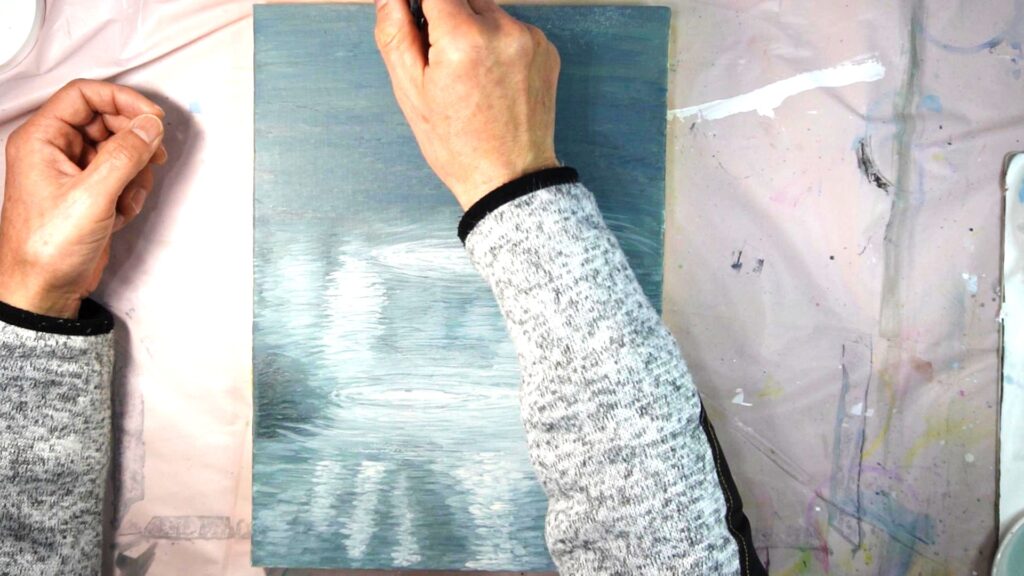

水紋に影を付ける

先に白い色で水紋を描きましたが、まだ完成していない状態ですので、陰色を加えていきます。

背景に使ったブルーグレーを用い細い面相筆で、影の部分を描いていきます。

設定では、光は右奥から来ている感じにするのでそれを意識した陰を付けていきましょう。

波の高くなったところの手前側に絵の具を乗せていきます。

水紋の凹凸感が出てきましたね。

左下の枯草の塊を描く

草の陰色を塗る

草の下になっているところは濃い陰になります。

バーントシェンナに黒と、フタロブルーを少量混ぜた濃い茶色を作ります。

写真を見て草全体をまずこの陰色に塗っていきます。

水面に写っているところも同じように描きましょう。

草の中間色を塗る

その上からもう少し明るい色で塗っていきましょう。

陰に塗った色にイエローオーカーを加えた茶色を作ります

今度は全部ではなく、少し明るい部分と、一番明るい部分に色を付けていきます。

明るい色を塗る

枯草の一番明るい部分を塗っていきます。

上で使った色に白を加えて白っぽい枯草色を作ります。

水に写った部分も描いていきましょう。

水に写ったところはあまり綺麗描かずに、揺らめきを感じる程度にします。

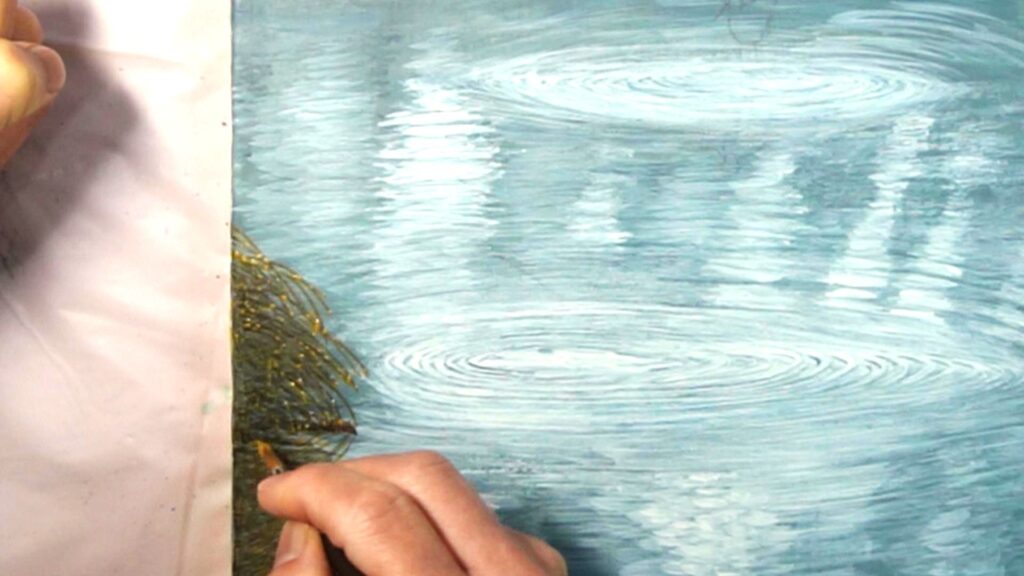

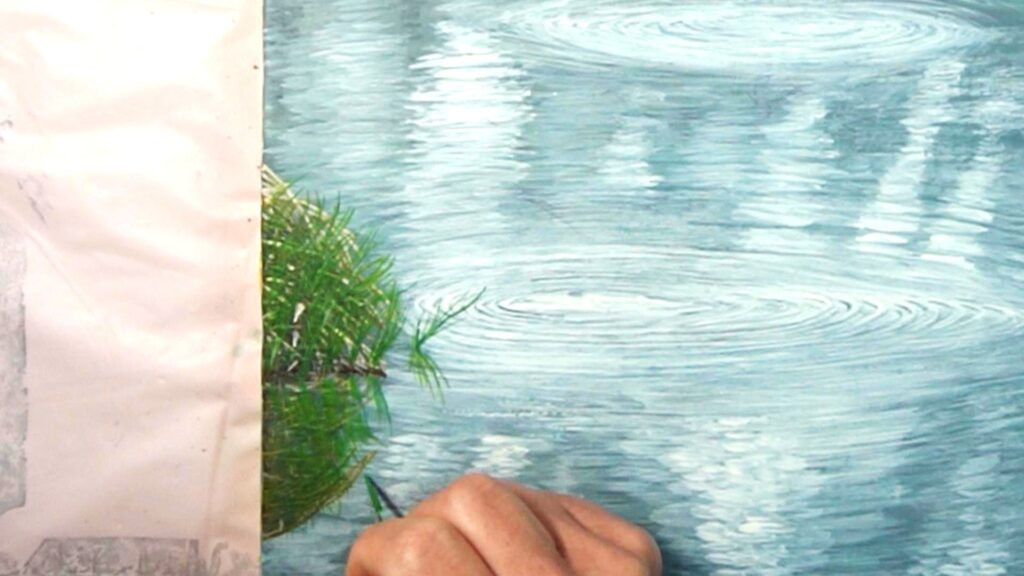

左下の緑の草を描く

枯草の間から出てきている緑の草を描きます。

草の色はパーマネントグリーンにフタロブルーとバーントシェンナを加えて作ります。

これで草の部分と、水に写った部分も描いておきましょう。

水に写ったところはやや揺らめきを感じられるように塗ります。

鳥と石を描く

下地色を塗る

水を描いていくうちに鳥と石が分かりずらくなったので、白で描き起こします。

白で下地を作ります。

セイタカシギの黒い部分を塗る

白黒の黒い部分を描く。

肩羽から翼にかけてと、首のうしろから頭頂部と嘴に黒い部分があるので塗っていきましょう。

翼と肩羽は羽の流れに沿って筆を動かしていきます。

水に写った部分を描く

水面に写ったセイタカシギも描いていきます。

鳥の背中の黒ほど黒くはないので、少し薄い黒で描きます。

水紋の波に沿って色を付けます。水の揺らめきを感じられるようにしましょう。

陰を付けて立体感を出す

セイタカシギの白い部分に陰色をつけます。

少し逆光気味なので、鳥の顔部分は陰になっています。

また、お腹の部分も陰色です。

なお、お腹部分に水面からの反射光が当たっていて微妙に白い縞が入ります。

水紋の色を調整する

最初に塗った水紋の白では少し白過ぎます。

水紋の上から水の色部分に塗った青みの強いブルーグレーをジェルメディウムで透明にします。

これを水面の白い部分に重ねて落ち着いた色にして下さい。

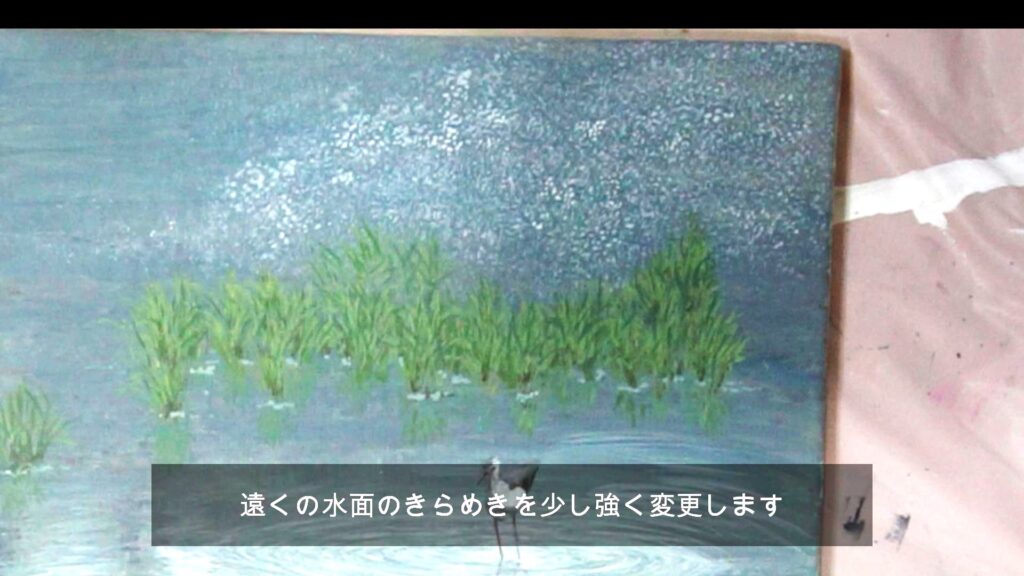

セイタカシギの後ろの葉の調整

先に描いたバックの水草部分の色を調整します。

水草の込み合った部分は色を濃く、薄い部分は明るくしします。

また、水面に写った部分も揺らめきを感じられるように描いています。

奥のきらめきを調整する

奥の水面がキラキラしている部分を強くします。

ここまで描いていくと、バックの光のきらめきが少し弱いような感じなので、もう一度最初に使った白をもう一度重ねて白さを強くしました。

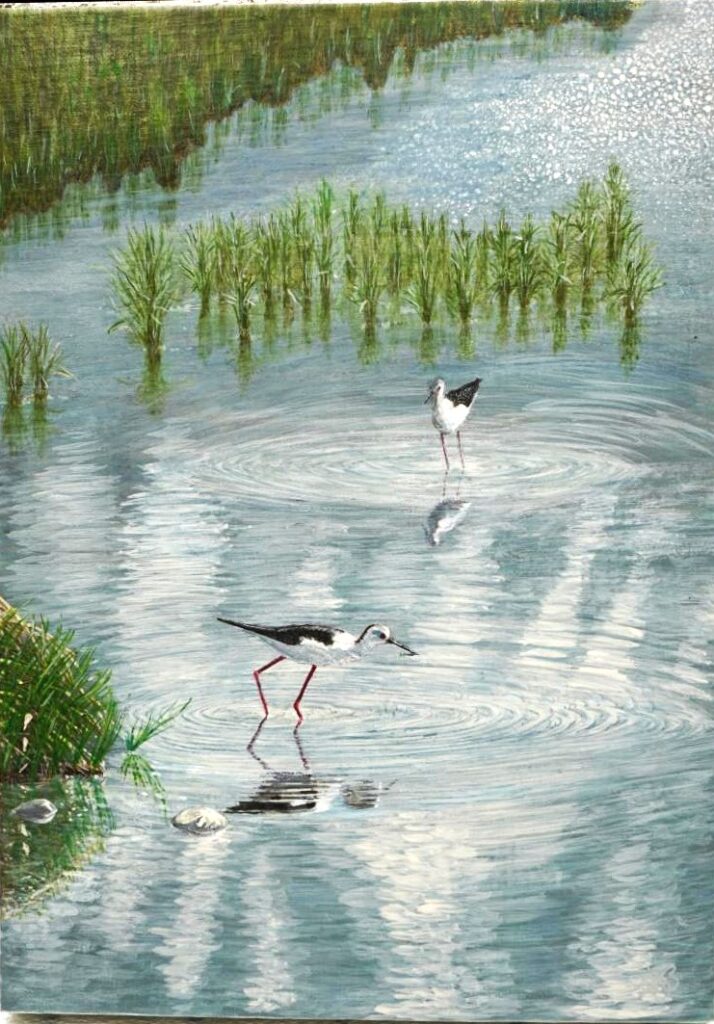

左奥に草を描く

バックの光のきらめきだけでは物足りなく感じたので、草地を足しました。

光は右側に左には草地があるようなイメージにしました。

草が写ったところも描きますが、揺らめきを出すために、水面に薄い白を横のストロークで塗っていきます。

この時、草に光が当たって白く見える部分を水面の白で塗っておきましょう。

細部の調整

ここまでで、かなり完成に近づいていますが、全体を見渡し細部を調整します。

色のはみ出しや、明るさの調整など細かいところを微調整して完成とします。

まとめ

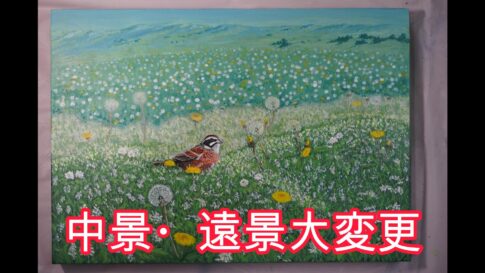

今回使った写真では奥の部分はかなり創造で作ったものになりました。

作業を進める中で、いろいろと試行錯誤し、途中で変更もあります。

自分の絵を描いている途中でいい考えが浮かんでくるときもあり方針変更はよくあることです。

また、完成した作品でも、また後で手を入れることもよくあります。

レオナルド・ダ・ビンチは「モナ・リザ」を描いていますが、3年以上手を加え続けたそうですね。

ですから、一つの絵に本当の完成はないのかも?

参考にこちらの動画もどうぞご覧ください!

ここまでご覧いただきありがとうございました。

こんにちは、画家の佐藤 静です!!